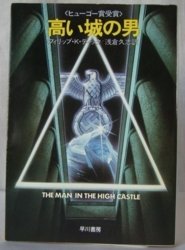

2018/08/28 フィリップ・K・ディック「高い城の男」(ハヤカワ文庫)-1 1962年

2018/08/27 フィリップ・K・ディック「高い城の男」(ハヤカワ文庫)-2 1962年

人為的に狂った世界に置かれている作中人物は、不合理や不条理や暴力などを妄想であるとか、誰かの夢の中にいるとかと考えることができない。全員がまとめて狂った世界にいるので、ひとりや小グループの努力で脱出するわけにはいかないのだ。世界を牢獄と考えることはこの作者の小説によくあるのだが、ここにはほかの小説にあるような脱出、デウス・エキス・マキナによる解決はありえない。そのまま居続けなければならない。(ここで市民的抵抗、レジスタンス等に向かわないのは、アメリカと国民が日独の全体主義に敗北したと文化的なショックを受けて、意気阻喪し自信喪失に陥っているから。小さな成功体験を摘むことで、いつか市民的抵抗が組織化されるかもという可能性は最後に示唆されている。)

そのときに、作中人物は本を読む。もちろん、圧政や差別から目をそらすための行為であるのだが、ここには別の意味もある。

読む本は2冊。ひとつは「易経」。この狂った世界では、狂気の指導者の気まぐれな意志による命令があったり、議会や内閣が機能しないで軍人と長老の密室協議で無責任であいまいな指示がでてくる。それは合理的でないし、過去と整合性が取れていないし、末端の拡大解釈を許容していて、法が機能していないから、国民は安心して暮らすことができない。昨日の体験は今日につながらず、今日の教訓は明日には通用しない。物理法則が毎日変わるようなおかしな世界。そこで方針や計画をたてるときには、合理的・科学的思考は通用しないので、呪術的・象徴的思考を使用する。それが「易経」。コインや筮竹で卦を占い、中国の古典と照らし合わせる。あいにく2000年前のテキストは今日(1962年出版)にはそのままでは適合しない。なので、言葉の意味を解釈し、状況との適合性を見つけようとし、見落とした点がないかを確認する。そのうえでなお、「易経」の卦はあいまいであるし、行動や判断の結果が正しかったのかも検証できない。そのようなあいまいなシステムに依拠して、社会や世界の細部を読む。

もうひとつはホーソーン・アベンゼンという作家が書いた「イナゴの身重く横たわる」というベストセラー。これは世界大戦で独日が勝利しなかったという架空戦記。記述はきわめて緻密で、出来事の羅列ではなく、政治体制や経済の仕組み、文化にまで及ぶ。ドイツでは即座に発禁になったが、日本占領地では書店で売られていた。アメリカ人はそれを熱心に読む。共感、反発に感情は揺さぶられるが、そこに書かれたもう一つのありえたかもしれない未来(「高い城の男」を読む読者の物理現実では実際のできごとをほぼそのまま記述したもの)に関心をもつ。「易経」占いの代わり(より科学的な予測)として利用するだけであるが。

そういう登場人物の一人、フランク・フリンクの元妻ジュリアナは同棲していたイタリア人の元兵士が紹介したこの本に魅了される。作家に会いに行くという元兵士にくっついて、いわれるままに高価なドレスなどを購入する。途中で、元兵士はイタリア人ではなくドイツのスパイであり、アベンゼンを暗殺する使命があり、自分が作家にあうダシに使われるのを知る。いろいろあってアベンゼンにあったとき、彼はこの作品を想像力で書き、易経の卦を使わなかったというのに、ジュリアナは当惑する。まるで理解できない人に会ったかのように。そのうえアベンゼンは自分がテロルの標的になっていることを知りながら、無防備であることにも驚く。しかしそれが彼の選んだ「自由」であり、この狂った社会では行使しがたいことを選択していることに感銘を受ける。

ジュリアナの感銘や驚きは読者の側の印象と一致(読者の物理現実ではあたりまえのことが小説の世界では当たり前ではないことに感銘し驚く)し、この狂った世界と読者の物理現実がつながる。(ついでにいうと、1950年代のマッカーシズムと米ソ核開発競争が進行中のときには、「高い城の男」に描かれた世界は強い実現可能性を持っていたと思う。)

すなわち、小説では世界が狂っているが「イナゴの身重く横たわる」を通じて読者の当たり前を読み違和感をもつ。読者の物理現実では世界は当たり前であるが「高い城の男」を通じて狂った世界を読み違和感を持つ。「高い城の男」と「イナゴの身重く横たわる」が「クラインの壺」になって、小説と読者を巻き込み、反転し、入れ子にし、鏡像関係になり、・・・。小説と読者の物理現実の境をあいまいにし、どちらにも<この私>がいるように思えてくる。なるほど、田上は、チルダン氏は、フリンクは私の隣人であり、ありえたかもしれない<この私>なのだ。

こんなに複雑な仕掛けを持った小説は、ちょっとほかに思い当たらない。これはすごい。

1961年11月29日SMLA受理、1962年出版。

<追記>

「文句をつけたいところが一点。原語版で"Baron L. B. Kaelemakule"とされている人物がこの版では「鎌倉男爵」という名前になっていること。"Kaelemakule"は誤記ではなく、ネイティブハワイアンのファミリーネームです。」とのこと。

【2017年12月加筆修正】プライムビデオのドラマとは設定が異なりますが無茶苦茶面白いです