「顔のない博物館 (1983) 」北宋社のうち3編を入れ替えた文庫本。のちに同じタイトルでちくま文庫から短編集がでていて、「ウォー・ゲーム」「ドアの向うで」「萎びたリンゴ」が重複。

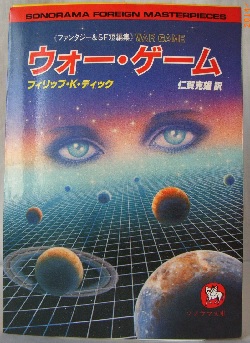

2018/09/18 フィリップ・K・ディック「ウォー・ゲーム」(ちくま文庫)

「ウォー・ゲーム」 War Game 1959.12 ・・・ ガニメデ星の玩具を地球に輸入してよいか検討している。城砦を攻略する12人の兵士ロボット。同じ戦略を決して繰り返さず、兵士は一人ずつ姿を消していく。どうなるのか。もしかしたら地球戦略の兵器ではないのか。観察を続けることにする。こちらが本筋かと思ったら、最後のページで逆転。

「フヌールとの戦い」 The War with the Fnools ・・・ フィリップ・K・ディック「ザ・ベスト・オブ・P・K・ディック IV」(サンリオSF文庫)所収。

「干渉者」 Meddler ・・・ フィリップ・K・ディック「ザ・ベスト・オブ・P・K・ディック IV」(サンリオSF文庫)所収。

「ハンギング・ストレンジャー」 The Hanging Stranger 1953.12 ・・・ 昼休み、地下室で作業をしていた男は街中で奇妙なものを見かける。傷ついた中年男がぶら下げられている。さらにおかしいのは、だれもそれを不審におもわないということだ。男は町が異生物に占領されたと知り、懸命に街を脱出する。時代を見ると、ビリー・ホリデー「奇妙な果実」の20年後で、マッカーシズムの最中。アメリカ民主主義の危機。

「ドアの向うで」 Beyond the Door 1954.01 ・・・ 冷え切った夫婦。夫が買ってきたカッコウ時計を妻は気に入ったが、夫は見るたびに不機嫌になる。妻が隣の男を家に入れたので追い出した。そのあとカッコウ時計を壊そうとする。思い通りに動かない、意思を持っているような機械のホラー。

「萎びたリンゴ」 Of Withered Apples 1954.07 ・・・ 病弱な妻は夫らの静止を振り切って、丘の上、廃墟になった果樹園の萎びたリンゴの木の前に立つ。もう会えないというと、木は身じろぎした。萎びたリンゴの実を持ち帰った妻は口にする。人に恋する植物。妻の取り乱しようは、夫婦の関係の象徴なのだろうな。

「矮人(こびと)の王」 The King of the Elves ・・・ フィリップ・K・ディック「ザ・ベスト・オブ・P・K・ディック III」(サンリオSF文庫)所収。

「よいカモ」 Fair Game 1959.09 ・・・ 老年の原子物理学教授は自宅の窓に巨大な眼をみつける。隣家に逃げ込むと、外には美しい女が招いている。そこに強烈な稲妻。教授は逃げ出すが、街から出られない。侵略者が教授を捕まえに来るのを待つ。人間の知性を吸い取る文化寄生体というイメージ。でも彼らの欲望は読者の予想を裏切る。人間なんてちっぽけなもの。

「根気のよい蛙」 The Indefatigable Frog 1953.07 ・・・ ゼノンのパラドックス(ジャンプするごとに前にジャンプした半分の高さしか飛べない蛙は井戸を出ることができない)で数学と哲学の教授が口論している。そこで学部長は実験することを命じた。ジャンプするごとに身長が半分になる装置だ。そこにいれられた哲学教授がみずから蛙となって脱出を試みる。そっちに落ちを付けますか、笑った。

「爬行動物」 The Crawlers 1954.07 ・・・ 放射能研究所の近くでは、人間の顔をした爬行動物が増えていた。政府は善個体を孤島に持っていく計画を進めていた。放射能によるミュータントが生まれ、変異し、差別の構造ができるというのはPKDの短編や初期長編によくでてくる。

「展示品」 Exhibit Piece 1954.08 ・・・ 今(1954年)から200年後のニューヨーク歴史局の博物館。そこに在る1950年代アメリカの展示ブース。調査員ミラーは20世紀半ばのアメリカ文化にどっぷりつかり、展示品の中に当時の生活をみる。そこには妻がいて、子供がいて・・。22世紀の現実に幻滅したミラーは20世紀の自由と希望に憧れる。でも、新聞にみたものは・・・。未来を描いているようで、ありえるかもしれない(実際よりももっと悲惨な)現在の描き出す。ソ連の水爆実験のショックがあった時代。

監視というテーマに注目。監視される/監視するのいずれであっても、彼の見られる/見るは彼の中では実在していても(たとえ宇宙からの衛星であっても)、ほかの人には承知されない。監視される/監視するは、彼にとっては重大なことであるのに(ときに地球の命運がかかっている)、だれも共感してくれないから、ひとりで行動しなければならない。それは他人の困惑と時に怒りを招くことになり、ぼこぼこにのされてしまうこともある。精神が消耗することもある。世界の奇妙さを知っているのは<この私>だけという事態になる。たいていのフィクションでは「わたしだけが知っている」「わたしだけが狙われている」というとき、<この私>の感じる違和感は正しく、彼を支援する個人や組織が現れるものだ。でもPKDではそういうことが起こらない。見られる/見るの関係が自分だけで閉じてしまって、正しいとも誤っているとも決定することができず、そのような世界への違和感をもっている<この私>の方がおかしいのではないか、狂っているのではないかと思うようになる。世界も自分も信用ならないものになるという恐怖。これの困ったのは、他人が介入しても解決つかないところ。自分からアクションを起こさないといけない。初期短編では、彼らはアクションを起こすことで自分に信頼を取り戻せたものだが、後期の長編になるとアクションを起こしても解決しないで、いつまでも自分がおかしいという感覚を持ち続けなければならなくなる。これをヴァリスで「自分で自分に仕掛けた罠」と言っていたと思うが、まさに罠にかかった状態。