2023/05/22 トーマス・マン「ブッデンブローク家の人々」(筑摩書房)第7部第8部第9部 普仏戦争勝利、でもブッデンブローク商会は経済成長に乗り遅れる 1901年の続き

第三世代ブッデンブローク家の面々は40代。すでに人生に疲れ、仕事に飽き(ほとんどはほぼ無職であるが)、この先には幻滅と絶望しかないと感じている。なぜそうなるのか。トーマスの商会はまがりなりにも継続しているのに。そうすると、理由は彼らがそろって病弱であるから、としか思えない。倦怠感、筋肉や関節の痛み、胃の痛み、疲労、不眠などが彼らの生を悉く削っていったからなのだろう(まあ男は煙草と酒の常習で身体を痛めつけたに違いない)。まことに作家トーマス・マンは病気の博物学者であり、当時の主な疾患(寄生虫病を除く)をことごとく登場させ、その症状を逐一述べ立てるのである。

第10部 ・・・ この部の主人公はトーマス。上にみたような没落のイメージはトーマスの心象風景に他ならない。45歳にしてすでに達成しえるものを達成してしまい、人生の頂点を越えてしまった(新しい家を買うのが頂点だったのだろう)と感じている。彼は市政の重鎮ではあるが、市長にはなれない。それは大学を出ていないため。若い時の判断が立身出世の道を閉ざしてしまった。そのうえ、息子ハンノに強さ若さ生の希望を見ようとしていたが、実際のハンノからは幻滅と絶望しか見えないのだ。それに妻ゲルダは若い士官と音楽談義で二人きりの時間を過ごしている。それは町中のうわさになっているが、トーマスは嫉妬しても怒れない。妻のドアの前でたたずむしかできない。このような抑うつから死への親近感も感じる。あるとき、死の恐怖を克服し生に希望をもつ一瞬の啓示を得たが、翌朝からの日常の瑣事ですっかり忘れてしまった。

(途中、医者の勧めでトーマスが海水浴がてら休養する章が挿入される。このバカンスは実に滅入ったもので、老人(といっても40代)たちは体の不調を訴え、没落の予感に怯える。この意気の下がったバカンスはこの後「トニオ・クレーゲル」「ベニスに死す」「マリオと魔術師」で繰り返される。大長編「魔の山」はこの章をさらに大規模にしたようなものだ。トーマス・マンの小説は日常の瑣事を語るよりも、余暇とバカンスのほうで筆が躍る。)

1875年の冬、トーマスは激しい歯痛で治療を受けたが、抜歯ですっかり疲弊する。帰宅途中で転倒するとそのまま人事不省になり、翌日家族の見守る中息を引き取った。享年50歳。死の名士の葬儀はたくさんの弔問客が訪れたが、広壮な屋敷に残されたのは、妻ゲルダと息子ハンノ、妹トーニの三人だけだった。

(トーマスは実業で成功し地方政治の重鎮であるという「ひとかどの男」になれなかった。祖父と父は実現できたことが自分にはできなかった。トーマスの目論見通りにいかなかったのは、19世紀半ばのドイツ社会が学歴社会に移行していたこと。祖父や父のように現場のたたき上げから「ひとかどの男」になれると思ったのが、社会が変わって受け入れられなかった。「ひとかどの男」になれないと自覚したトーマスは、自分の価値がないものと思うようになる。それは他者の軽蔑(クリスチャンや息子ハンノらに典型)に転化する。この心象はモッブ@アーレントと共通する。モッブの一部はトーマスのような環境から生まれたのだろうなあ。)

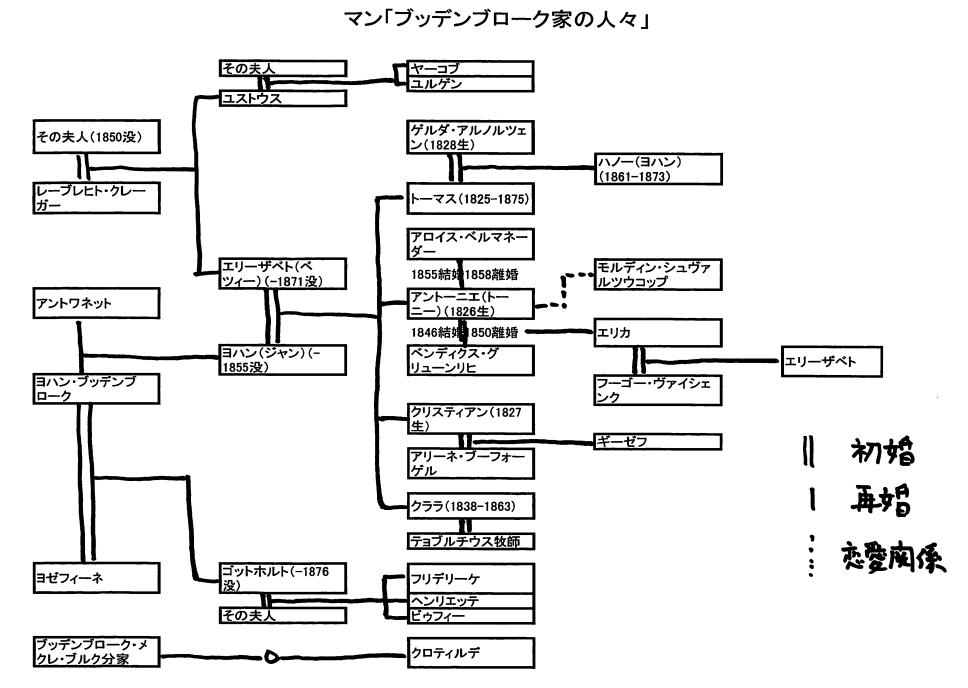

第11部 ・・・ 第2世代はことごとく世を去り、クリスチャンはハンブルグで結婚したが、妄想と強迫観念が進行し入院した。もうでてくることはないだろう。トーマスの遺言でブッデンブローグ商会は解消し、大邸宅は売りにだされた。ハンノは15歳で寄宿学校にいたが、厳しい詰め込み教育についていけない(この長い章は当時のギムナジウム教育の告発。ヘッセ「車輪の下」の趣き。ニーチェもギムナジウムで苦労していたのではなかったか)。家に帰った後に、ピアノで見事な即興を披露したが、誰も聞いていない。疲労困憊したハンノはチフスに罹患し、あっという間に亡くなってしまった。ゲルダはみひとつでアムステルダム(実家)に帰り、残されたのはトーニ(50歳)とエリカ、クロチルデ、それにゴットホルト叔父の3人の娘だけである。

なるほどこうやって家は消えていくのか。少子高齢化が進んだ21世紀には、このような家の没落と消滅はもっと凡庸なところでも起こるであろう。それは何か目立ったきっかけや失敗によるのではなく、一族のなかにはびこった沈滞や憂鬱で次世代を生み育てる気力が失われていくからだろう。大樹のなかにうろがひろがっていくようなものだ。老齢になった大樹がおのずと倒れてしまう。そんなものだ。

21世紀には似たような物語として、ガルシア=マルケス「百年の孤独」、アジェンデ「精霊たちの家」をもっているが、その祖先といえる「ブッデンブローグ家の人々」の読後には前者を読んだときの圧倒された感じや高揚感はなく、ただ荒涼と寂寥だけが残るのである。1876年にほぼ消滅した一家の行く末の先にはWW1やWW2があり、貴族やブルジョアではなくなったブッデンブローグの末裔(彼らはもはやその姓を持たない)は関与していったのだろう。

この一族の記述にどうにも共感を持ちづらいのは二つの理由がある。まず、記述がブルジョアとシトワヤン(公民)だけの選民たちだけであること。そういえば19世紀は彼ら上流階級と労働者や農民などの下流階級が選別された社会だった。後者は政治参加の権利を持たず、経営にも関与できず、彼らだけの文化と習俗をもっていた。それを上流階級の人々は無視し、嫌悪していた。本書でもブッデンブローク商会に勤務する労働者はほとんど登場しない。トーマスの葬儀に呼ばれはしても、居心地悪そうにし、上流階級のお偉方の視線に怯える。そういういることが「見えない人間」なのだ。下流階級の登場人物はハンノの乳母になった老齢の女性くらい。彼女も教育がなく頑迷な人物にされていた。

もうひとつは、女性にとても冷淡であること。これも当時のヨーロッパ社会が男性優位社会であって、女性は家にこもらされていた、ことに上流階級ほどそうであったことが反映している。上流階級であっても教育を受けられず、とても若くして結婚させられ、社会参加の機会を受けられない。家族の中でも決裁の権力を持たない。子供の養育を使用人に任せているので、家族の関係は希薄。それが男性のミソジニーを強化する。また女性は本名で呼ばれるのではなく、夫の姓か肩書に伴う「夫人」と記述される。したがってアントーニエ(トーニ)は、結婚するたびにグリューンリヒ夫人、ペルマネーデル夫人などと呼び名がころころ変わる。代々家業を引き継ぐ「ヨハン」は名誉領事になるので、その妻は「名誉領事夫人」と呼ばれるが、この名をもつのは少なくとも3人はいる。女性が独立した個人なのではなく、夫の従属者であるのだ。このあたりは時代の制約を受けているのだろう。21世紀に読むのはなかなかきつい。

(これらの労働者階級と女性の無視や軽視はのちのトーマス・マンの小説でもいえること。)

たぶんこの小説は教養小説のカテゴリーに入るのだろう。でも私見では本作は教養小説ではない。ほとんどすべての人物は教養を高めたり人格を陶冶することがないので、生長しないのだ。生まれながらにして、あるいは成人するまでに形成された性格と能力はその後強化されても、他者との出会いで変化することはない。三代目のトーマスからして、40代になっても哲学の本を読み通せないし、宗教への熱情ももたない。唯一の例外は実業家に生まれながら音楽に魅了されたハンノだけだが、音楽の能力や技量を磨いたにしても、人格はうつろで成人する前にすでに「何にもなれない」「(未来を)あきらめている」という諦念と自虐の気分におしつぶされている。チフスに罹患したハンノがあっけなく死亡したのも、生に固執する意欲が失われているせいだ。教養小説の約束事を破った小説なのだ。(これはほかの小説でもそう。「魔の山」「ワイマルのロッテ」「ファウスト博士」いずれも登場人物は成長しない。変化しない。)

この小説でもモッブ@アーレントの生態が多少見えるが、その分析は「魔の山」で詳しくやろう。ブッデンブローク家の人々は全体主義の国民運動に参加することはないが、そのような人々に共通する自己評価の低さ、肉体への嫌悪、他人への無関心、生の活力の不足、社会からのけ者にされているという意識は資本主義の競争から脱落した者たちに共通するのだ。この無気力や無関心が国家に出あうと、たちまちモッブに化すのだろう。ブッデンブローク家の人々が国家に目覚めなかったのは、1848年革命、普墺戦争や普仏戦争でまったく戦意が高揚しなかったことでわかる。19世紀半ばでは地方のブルジョアまではナショナリズム運動は届かなかったのだろう。

数年かけて執筆され1901年に出版された。当時作者は26歳。のちの大作を読むと未熟なところが多々あり深読みする意欲をもてないが、堂々たる風格の大作だ。驚異の新人の登場に当時は大評判になっただろう。ノーベル文学賞の授賞理由になったのはうなずける。

次の一節を読むと、自分は教養小説を誤解していたようだ。

「その『若い藝術家の肖像』を在来型のドイツ的教養小説とくらべると、こちらは考へる若者を扱ってみるといふ思ひがけないことに気がつく。向うはゲーテのウィルヘルム·マイスターにしたってあまりものを考へないし、一般にこれまでの教養小説の主人公は、成長はするけれども思考は苦手といふ人物ばかりだつた。といふよりは、これはすでにたしかシェイマス·ヒーニーがどこかで指摘してみたことだが、この長篇小説以前には、作家はものを考へる人物をほとんど取上げようとしなかつたのである。教養小説の一番のおもしろさは、世界と人間に対する主人公の認識が改まり深まってゆくその過程を語る、それにつれて読者の認識が改まり深まつてゆくことのはずなのに、一般に主人公たちがさほどものを考へないため、あるいは作者たちが考へる面とうまくつきあはないため、その最大の興趣を取りにがしがちだった。このことに関しては、ひよつとするとドストエフスキー『罪と罰』のラスコーリニコフが珍しい例外なのかもしれない。しかしあれは大学生が、極貧に陥って切羽つまつたあげく、やむを得ず考へるのだつた。(ジェイムズ・ジョイス「若い芸術家の肖像」所収の丸谷才一解説集英社文庫P648)」

教養小説はキャラクターの「認識が改まり深まってゆくその過程を語る」のではなく、読者の教養と認識が深まっていく小説であるのかもしれない。トーマス・マンのキャラクターもほとんどものを考えないので、「認識が改まり深まってゆくその過程」は全く描かれないのだ。その代りに、なぜこいつらは考えないのか、認識を深めないのかと読み手が考えるので、大長編を読み終えるころにはすっかり認識が一新されている。

トーマス・マン「短編集」→ https://amzn.to/3wo0cSB

トーマス・マン「ブッデンブローク家の人々」→ https://amzn.to/3wBU216 https://amzn.to/4bOGakw https://amzn.to/49LtbOq https://amzn.to/3wsimTk

トーマス・マン「トニオ・クレーゲル」→ https://amzn.to/4bQpSHY https://amzn.to/4bM1NSs https://amzn.to/49Fl3iy https://amzn.to/3uPArdm

トーマス・マン「ベニスに死す」→ https://amzn.to/3wofLtn https://amzn.to/49KJ2wR https://amzn.to/49HvGl2 https://amzn.to/42NwuCw

トーマス・マン「ゲーテとトルストイ」→ https://amzn.to/49ICOOa

トーマス・マン「魔の山」→ https://amzn.to/48nuF0h https://amzn.to/4bQ7UVG

https://amzn.to/49OwmVX https://amzn.to/4bKlMkv https://amzn.to/3SO9L4W

https://amzn.to/49LXWCW https://amzn.to/4bP7WNw

トーマス・マン「マリオと魔術師」→ https://amzn.to/3T9vMMX

トーマス・マン「リヒャルト・ワーグナーの苦悩と偉大」→ https://amzn.to/49HxmuM

トーマス・マン「ワイマルのロッテ」→ https://amzn.to/3OSHnxm

トーマス・マン「だまされた女」「すげかえられた首」→ https://amzn.to/3SNXCNk

トーマス・マン「ファウスト博士」→ https://amzn.to/3ORPhad

トーマス・マン「永遠なるゲーテ」→ https://amzn.to/4bK104r

トーマス・マン「詐欺師フェリークス・クルルの告白」→ https://amzn.to/4bObcc1 https://amzn.to/3SO9Nd4