キリストの十二弟子の名前を諳んじることはできないが、ペテロとユダは例外的に覚えている。それはこの二人にはとても有名なエピソードがあり、信仰の核に触れるような問題を提起しているから。ことにユダは近代以降、自我の問題をみるようになってさまざまな解釈が行われている。自分なりのユダ像を持とうとすると、ステレオタイプに陥る可能性がある。そこで、原始キリスト教時代のユダ像にさかのぼる。参考にするのは、4つの福音書と最近発見された「ユダの福音書」。このテキストをみる事から始めよう。

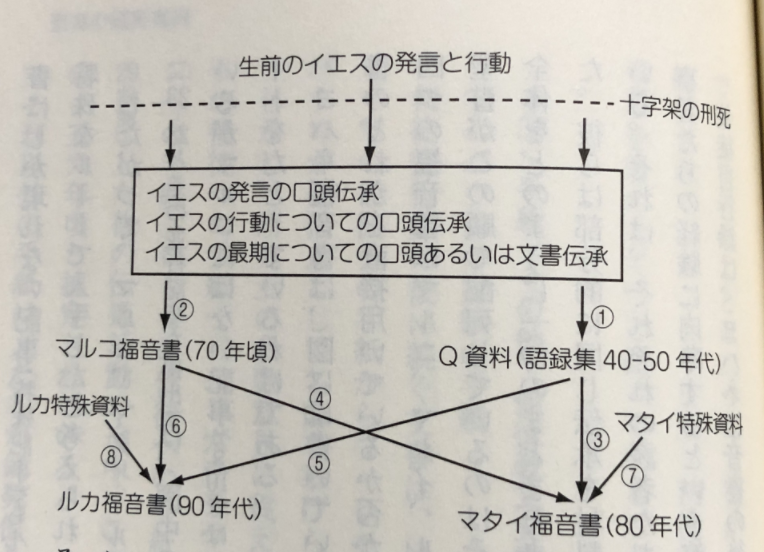

そのまえに、福音書が作られた背景と時代をみよう。単純にいうと4つの福音書はイエスの死後30年たった以降に、著者と場所と言語が異なるところで書かれた。参照する資料も採用する伝承も異なる。なので、福音書ごとに特長がある。イエスやその他の登場人物たちの姿も異なる。「ユダの福音書」はずっとあとの2世紀半ばに書かれたグノーシス派の文書。

また4つの福音書が書かれた時代は、キリスト教徒はローマ帝国に迫害されていた。どうじにローマ帝国への反逆・抵抗運動をしていたユダヤ人から、キリスト教徒は運動から脱落したものとして非難されていた。文書をつくったのは、これらの迫害に対するためとみることもできそうだ。

これらの資料からわかることは、ユダはイエスの愛弟子の一人であり、ローマ当局によるイエスの十字架刑に至らしめたということまで。なぜ「裏切り(引き渡し)」したのかの動機は不明で、不自然な死の事情の不明。マルコではイエスの復活に立ち会った可能性もある。後に書かれたものになるほど、ユダの悪が強調され、動機も強いものになる(銀貨30枚(これは当時としてはとても安い金額)のためにから悪魔になったまで)。ユダの「裏切り」にもイエスの関り(むしろ嫌悪感)が強調される。

異色なのは「ユダの福音書」で、ここではユダのみがグノーシス派の「真理」を知るものであり、「裏切りの秘儀」を行ったとされる。なので、イエスはユダにだけ「告知の隠された言葉」を語っている。ユダは他の弟子とは本質的区別される13人目の神霊(ダイモーン)とされる。そこまで持ち上げてもユダの裏切り・引き渡しを否定できないので、「ユダの福音書」でわかるのはユダを悪人ではなく愛弟子に取り戻したということまで。

著者のまとめ。

「ユダはイエスの直弟子の一人であったが、何らかの理由で師をユダヤの指導者たちに「引き渡した」。ユダの裏切りを事前に知ったイエスは、「呪う」ほどに彼を憎悪した。しかしイエスは、そのような「敵」をも受容して十字架死を遂げた。復活のイエスが「十二人に現れた」という伝承から推定して、ユダがイエスの死後、直弟子たちと同じように顕現体験に与った可能性はあろう。彼の最期については不明である。/イエスの死刑確定後にユダが不自然死を遂げたという伝承や、彼の死を裏切りの「罪」対する神の熱きとみなす見解が成立したのは、成立しつつある正統的教会が、ユダの「罪」を自らの「罪」をも彼に負わせて、彼を教会から追放しようとした結果ではないか。(P204)」

テキストを慎重に読んだ結果であるが、併録の「ユダの図像学」石原綱成によると、この人にも首肯できないところがあるらしい。いやあ神学はむずかしい。

イエスの生涯はさまざまな図像が作られてきた。ユダに関係する題材は、最後の晩餐、ゲッセマネのイエス、ユダの接吻、銀貨30枚とユダの自殺、受難図。古代から中世にかけてはユダを探すのは難しいが、末期からルネサンス期になるとユダは特徴的な象徴(浅黒い顔、鷲鼻、尖った顎、顎髭などの「悪しきユダヤ人」)を持つことによって、容易に判別できるようになった。その当時にはユダが裏切りの悪人という解釈が定着したため。

そして近代になると、ルネサンス期以降の「裏切りの悪人」像をひっくり返す現代的解釈が行われるようになった。その結果、福音書に書かれたことからどんどん離れて、想像や妄想が行われるようになった、というわけだ。太宰治「駆け込み訴え」、映画「ジーザス・クライスト・スーパースター」なんかはとても魅力的な解釈。だけどそれにとらわれるのは危険。

というわけで、聖書学の権威による読解をみると、福音書や他のテキストに書かれていること以上のことは言えないという結果。そういう慎重さが学問なのだ。この先、「ユダの福音書」のような新発見のテキストがあっても、ここに書かれたことが覆されることはないだろう。

荒井献「ユダとは誰か」(講談社学術文庫)→ https://amzn.to/3V0PIRB

原典 ユダの福音書 → https://amzn.to/3Khawzk

江川卓「ドストエフスキー」岩波新書1984によると、ドストエフスキーはユダのイメージにとらわれていたとのこと。「カラマーゾフの兄弟」のスメルジャコフの自殺はユダの自殺になぞられている。その前のゾシマ長老の説教では「地上においておのれを滅したもの、自殺者こそ哀れである」「(彼らのために)日々祈りを欠かさない」といっている。また「分身」では病院に収監される直前に、旧ゴリャートキン氏は新ゴリャートキン氏から「ユダの接吻」を受けている。

「ドストエフスキーにとってユダの問題は、キリストと同じく、生涯の切実なテーマだったのだろう(P59)」。