古代帝国の中では文献や資料が豊富であり、なによりヨーロッパの前身であるローマ帝国はヨーロッパ中心の世界史では重要な位置を占める。その栄枯盛衰(Rise and Fall)を見て、滅亡した理由を考える。

古代帝国は大陸にいくつもできたが、それとローマ帝国が異なるところを「地中海世界」と表現する。特長は、

1.非ローマ人の文明開化と同化で服従させ、支配する

2.地中海という海洋移動が可能な地域

3.発展度が異なる諸民族から構成される

となる。当時のことなので、主要産業は農業。物資人員の移動が高コストだったので、商工業は発展しない(がのちに社会構造を変える大きな要因になる)。ローマ帝国は共和制で、大土地所有者しか政治に参加できない。不正や不敗が横行したので、格差が拡大し、市民階級でも大半は貧困生活。農業から農園経営から都市生活まで奴隷の存在が不可欠。奴隷は隷属させた支配地の人々を使った。官僚がいないので、属領・征服地は所有した貴族が現地の人々に経済政策をとらせた。人員物資の移動が困難なので、富は支配地の都市に集中するようになり、不在地主が多かったので、ローマへの富の移動は減った。こういう状況を維持するには、慢性的な戦争をしなければならない。しかし兵士の生活や給与は国家が全額負担しなければならないので、国家の財政はだんだんきびしくなる。そのうえ、地中海世界にできた都市はローマの以上の価値を持つようになり、ローマの権威や権力は相対的に低下していく。

ローマ時代というと、皇帝・貴族の贅沢な暮らしに、市民の豊かさなどを想像するが、これは文献資料が風刺文学や哲学などバイアスのあるものに限られているせい(および20世紀のハリウッドの歴史映画の影響)。実際のところを見ると、上のように大半は貧困生活にあった。性の解放や愛欲の賞賛などをフーコーが「性の歴史」などで評価しているが、ローマ帝国市民や奴隷民にまで拡大できる議論にはならないではないかな。

ローマ帝国の経済は奴隷制を前提にしているので、慢性的な戦争状態だった。戦争して占領地を拡大しないと、収入があがらないし、土地を購入できないし(ローマとその近郊は土地価格が高騰)、奴隷民を得られない。しかし地中海世界には限りがある。周辺地域を占領地や属国にして、「蛮族」を文明開化して同化する政策をとっていた。蛮族の民は官吏・軍人・農民などとして帝国に有益な活動をしたが、帝国は蛮族出身者を差別し冷遇し搾取した。ローマ帝国はゲルマン人を殺戮したり追い出したりしたので、衰退が一気に進んだ。高校の世界史ではローマ帝国末期に突然ゲルマン人が南下して帝国を駆逐したように書いているが、実際はその数世紀前からゲルマン人は帝国を支える重要な部族・民族であった。それをないがしろにする差別行為は強い抵抗を生む。

西ローマ帝国滅亡後のヨーロッパの歴史は以下を参照。

(キリスト教は、ゲルマン人のような「蛮族」も神の理解が可能という立場で、反差別だったので、ゲルマン人も排除しなかったのだそうだ。とはいえ、ゲルマン人にキリスト教が定着するには西ローマ帝国の滅亡後数世紀かかった。)

東ローマ帝国はビザンツ帝国に名前を変えて(雑な説明ですみません)、千年も続く古代帝国になった。近隣にイスラムの帝国や民族があり、融和の政策をとっていたためだ。

2022/04/06 井上浩一「生き残った帝国ビザンチン」(講談社現代新書) 1990年

2022/04/05 中谷功治「ビザンツ帝国」(中公新書) 2020年

さて帝国の没落の理由で最も大きなものが、民族差別と排外主義であることがわかった。ゲルマン人の同化、文明開化から(西)ローマ帝国の滅亡まで数世紀かかったけど、日本で嫌韓反中が目立ってきた2002年から20年足らずで、日本は東アジア諸国にいろいろな分野で追い越されてしまった。このままこの国の没落させるのか、それとも繁栄を取り戻すか。鍵はこの国の差別行為をなくすことにある。

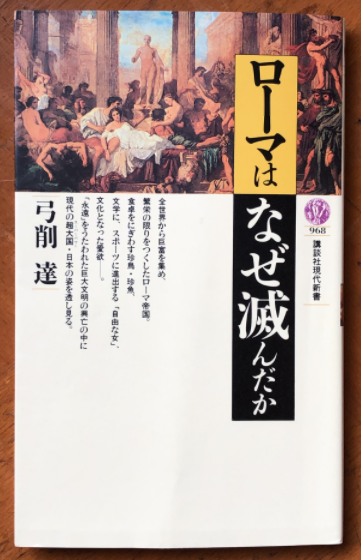

弓削達「ローマはなぜ滅んだか」(講談社現代新書)→ https://amzn.to/4dKFKfY

弓削達「世界の歴史〈5〉ローマ帝国とキリスト教」(河出文庫) → https://amzn.to/3V3X9ZI

弓削達「ローマ」 (文春文庫)→ https://amzn.to/3V5Mvl0