中華人民共和国の建国のあと、中国は厳しい入国制限をしていたので、その国の様子はよくわからなかった。60年代後半の文化大革命も中国のプロパガンダが先行し、実際の情報は断片的だったので、妙な期待を生むことにもなった。それも毛沢東の死のあとの、開放政策によって次第に入国できるようになってくる。とはいえ、入国者への監視はあるし、情報発信には制限がついていたのであるが、それでも前よりましになっていた。(日本がバブル経済だったこともあって、CMの撮影やらシルクロードのドキュメンタリーをつくるわと、日中共同制作のテレビ番組がたくさん放送されていた。)

そこで、1988年に日本のカメラマンが中国に行き、長征の跡をたどる。スノー「中国の赤い星」、スメドレー「偉大なる道」で長征は知られていた。しかし、具体的にどのような場所を通ったかの情報はほとんどなかった。そこを長征55年記念として、道をたどることになる。

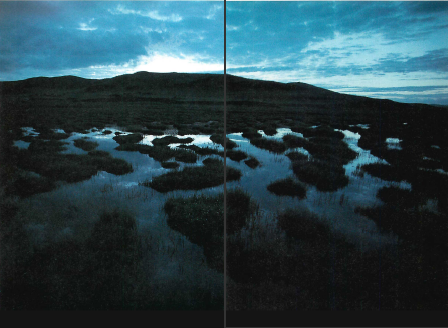

その写真を見て呆然とするのは、大渡河作戦の鎖の橋や大草原の底なし沼、大雪山の峰などが写真として現れ、55年を経てほとんど変わらない威容を保っていること。大渡河の橋には石門があり、その下の崖がみえ、激流もフレームに収まっている。そのうえ、赤匪とも呼ばれた共産軍を小舟に乗せた船頭が現存していて(1988年当時)、穏やかな老年の笑顔を向けているとなると、長征の神話とリアルの境が失せる。底なし沼は上記の本の証言のような深さをもっているし、大雪山の雪渓の寒さと空気の薄さは当然であるだろうと思わせる。

大渡河作戦の橋

大渡河作戦の船頭

大草原の底なし沼

そのうえ、カメラマンはそれぞれの土地で長征から脱落した元兵士を探し、証言を集める。そこには党の幹部になって安楽な生活をするものがいれば、18年の長い共産軍兵士活動のために出立した故郷に居場所がなく廷安の黄土で貧乏農民になったものもいれば、チベットではぐれた少年兵が仏教僧の修行を課せられチベット人に同化したものもいるという具合に、人生の多様さもまた唖然とするほど広い。そこには長征以前の中国の田舎の暮しの過酷さがあり、文化大革命時代につるし上げにあうという経験もし、そう簡単にはうかつに口を開くわけにはいかないという全体主義国家の知恵が深くしみ込んでいる。証言の信ぴょう性を疑うまでには至らずとも、彼らが語らないことにもわれらが学ぶことはあるのではないか、この国の人のように簡単に「転向」することのできない思想や心情の在り方に思いをはせる。

さて、1988年といえば、中国では開放政策が進行中であり、沿岸の大都市では国家の、あるいは外国資本による投資が盛んに行われ、西洋諸国も中国の市場の大きさに手綱を緩めるような政策に変わりつつある。なので、上海には旧正月に帰省する出稼ぎ労働者が駅前で野宿し、田舎出の娘が娼館で客を取るのを見、建築中の巨大ビルの陰間のスラムで壊れた水道で体を洗う浮浪者もとらえるのである。田舎にいけば、一人っ子政策に関係なく多産の家族を見出し、牛馬すらなく人力で田を鋤く数百年前の農法がまだ残り、戦前生まれで兵士にならなかったものの大多数は文盲であるのを知る。風景を日本に無理やり当てはめれば、昭和一けたのころの農村に近い。開発の現場では新興のブルジョア階層が羽振りを聞かせ、取り残された田舎では贈収賄と官職の売買が横行していて、政治も経済も人治主義で運営されていて、不効率きわまりなく、格差は開くばかりである。

カメラマンが中国を訪れた1988-89年、バブル経済の威光を背負っていた日本人は「果たして現在の領土と政治体制を保持したまま存続できるか否かが、最大の課題」と中国を見ていたのであるが、それから30年もたってしまうと、そのような余裕をこの国は失った。そして当時は無視していた中国が政治でも経済でもかつての日本の地位をとってかわってしまうと、中傷やデマや陰謀論などにふけるようになり、むしろ国家の存続の瀬戸際に居るのはこちらのこの国に他ならない。