ミステリーの現場を拡大する試み。犯罪の動機をわからなくし、被害者の関係をあいまいにし、容疑者を増やすためには、19世紀の大家族は便利だった。しかし21世紀の核家族と個人の孤立化はそのような大集団を作ることが難しい。そこで、寄宿舎、下宿、ホテルや観光船が使われたが、それも半世紀以上繰り返し使われると、陳腐になる。そこで、新人作家(本書がデビュー作)は老人ホームに犯罪の場所を見出す。なるほど、入居者はそれまで見知らぬ人ばかりであるとなると、連続殺人がどういう動機で起きたかという問いが生まれる。しかも高齢で運動能力が落ちた人ばかりとなると、犯罪の実行可能な人が少ない。そのあたりの制約をどうするか。

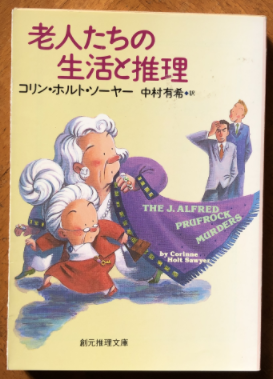

サンディエゴに佇む、至れり尽くせりの高級老人ホーム〈海の上のカムデン〉で、人畜無害の老婦人が殺された。いったい誰が、なぜ? 誇り高きアンジェラたちは、ありあまる好奇心を満足させるべく、おっかなびっくり探偵活動に乗りだす。活気溢れる面々のしんみり可笑しい奮闘の顛末をつづる、これぞ老人本格推理の決定版! シリーズ第1弾。

http://www.tsogen.co.jp/np/isbn/9784488203023

図書館の管理を買って出た元司書の老婦人が殺される。がみがみ頑固者の老人が階段から転落して負傷する。別の老人がホームの近くで転落して死亡(老婦人が殺された場所の近く)。という事件が起こる。知覚の警察がやってくるが、耳が遠かったり、足が不自由だったりと聞き込みも大変。死んだ老婦人は殺されるような人じゃないと、閑をもてあそぶ入居者のアンジェラとキャレドニアが独自に「捜査」。なるほど彼女らは入居者と顔見知りではあり、警察の裏をかくような捜査は可能だ。というわけで老婦人の部屋に忍び込んだり、ホームの事務員をお茶に誘ったりする。警備のスキを突き、被害者の部屋に侵入してみたりもする。あいにくの老年はこの程度のことですら大冒険であり(よくわかる)、若い警察官の監視からのがれることはできない。

と自分のサマリーがおざなりになるのは、悪意なく毒舌をはくアンジェラと上から目線で人を見下してばかりのキャレドニアの婆さんの駄弁を楽しむ境地になれなかったから。ああ、こういうおしゃべり自体を楽しむことができず、調書のような要約された報告と形而上学をまぶした蘊蓄語りを読みたい老年男性の琴線にふれなかったのだ。なので、このおしゃべりにはまいった、へこたれた。なので、途中から事件の行方を追えなくなりました。これは俺のジェンダーバイアスによるもので、作者の問題ではない(エリザベス・フェラーズやジェセフィン・ティ、バロネス・オルツィなどを読んだときにも同じことを書き付けていた)。

ふと思いだしたら、老人ホームではないが長期療養が必要な疾患の患者を収容する療養所の殺人事件を読んだことがあった。P・D・ジェイムズ「黒い塔」(ハヤカワポケットミステリ)がそれ。およそ傾向の異なる作者なので、この二つの作にはこれ以外の類似はない。やはりこれまで会ったことがない人が集団生活をするとき、過去の詮索はしてはならないし、不用意に自分の経歴を語るのも危険。肩書や世評によりかかった行動性向をもってはならず、一人の人間として他人と向き合わねばならない。これが幼稚園でも難しいのだから、老人ホームでそうするのはとても困難。そうなりがちなのは、他人と競争してばかりで、おしゃべりを楽しむ習慣のない男性のほう。そこに差別感情が加わって、介護者に暴力をふるったりもする。そうなってはならないと自戒しないと。

コリン・ホルト・ソイヤー「老人たちの生活と推理」→ https://amzn.to/4b1JDue