ジェイムズ・ジョイスの小説はほとんど何も起こらない。事件らしい事件が起こらない。よくある、凡庸な一日のスケッチにみえる。自分も若い時はそんなふうに読んでいたので、さっぱり興味を持てなかった。でも、時間を経て読んでみると、何気ない描写や会話からいろいろなことが引き出せる。よく意味の分からないことでも、ちょっと調べるとその時代や伝統などの関連がみえてくる。そんなひっかかりができると、ジョイスの小説からいろいろなことがみえてくる。

すなわち、ディーダラスの決断から「家族」「宗教」「国家」からの離脱があり、ブルームに起こるいざこざからイギリスの植民地化にあるアイルランドのナショナリズムであり、モリーの不倫から性愛の問題が浮かび上がるのである。そんな問題群のリストは結城英雄「ジョイスを読む」(集英社新書)にあるので、それを参照すること。

そのうえ、おもには英語で書くが、母語はアイルランド語であり、欧州の言葉に深い関心を持って、さまざまな音の遊びを試み、イギリスとアイルランドの文学史・文体史を知悉してさまざまなパロディ・パスティーシュも仕掛けていて、元ネタ探しをしようとすると果てがない。ジョイスは途中からアイルランドを離れてしまったが、小説は常にダブリンが舞台で、20世紀初頭のダブリンの街並みを正確に再現している。殊に「ユリシーズ」はあの長い小説でダブリン市内をキャラに歩かせたために、地図を見ながら読むだけでなく、彼らと同じルートをたどるツアーまでできているという次第。

ジョイスの残したテキストは汲めども尽きせぬ泉であり、繰り返し読んでも発見を見出せるのである。とはいえ、素人読者はどこから手をつければいいのかよくわからないところもあり、その時には読み達者の助けが欲しくなる。

そういう読み達者によるジェイムズ・ジョイス読解研究のひとつが、本書。ジョイス熱にかけては余人の追随を許さない。なにしろ「フィネガンズ・ウェイク」を日本語訳したという猛者だ。その著者が、「ユリシーズ」の第12挿話「キュクロープス」の語り手に関して新説を唱えた(1996年初出)。入手しやすい丸谷・永川・高松訳では「この挿話は違う語り手による二種類の語りを交互に組み合せて出来ている。主筋を語るのは「おれ」と名のる取立て屋。もう一人は、「おれ」の話に触発されてそのパロディを作り、傍白のようにして述べる謎の人物」とされている。実際、語り手は自分のことを取り立て屋(Collector of bad and doubtful debts)といっている。でも、これ韜晦のいい方なんじゃない。役所が書くようなことばじゃなないし、このbとd音の執拗な繰り返し(!)は正規の役職名なのではなく、言葉の達人が作り出したでまかせなんじゃね。それにこの語り手は酒場の騒ぎにまったくからんでいないじゃないか。語り手にちょっかいをいれるのはジョーただひとりだし。

という疑問から出発して、この語り手を探偵する。紆余曲折は本書にまかせるとして、著者はジョーが連れてきた犬であると結論する。俺はこの結論だけを先に知ったので、そのつもりで「12.キュクロプス」を読んだのだが、この新説に合致する断片をいくつか発見できた。気分では、この説にすっかり傾いている。

俺のような素人では、この程度の発見で十分なように思えるのだが、著者はさらにジョイスの小説を精読する。その結果、恐るべき真相に達する。

(以後はネタバレなので、本書および「ユリシーズ」未読の方はここで退去するように。)

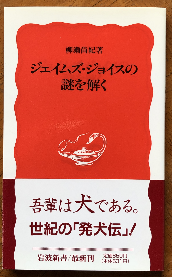

柳瀬尚紀「ジェイムズ・ジョイスの謎を解く」(岩波新書)→ https://amzn.to/4bLgJA5

「俺」という語り手の犬はジョーに連れられてたまたま酒場に入ってきたのかと思ったのだが、そんなことはない。前の挿話に登場して、とくにブルーム(著者はレオポルドではなく、リアポウルドと表記する。おそらくアイルランド語で発音すると後者のほうが近いのだ)を観察し、彼に邪見にされたことを根に持っているのだ(市民他の酒場のアイルランド人が馬券に当たって儲けたのにおごらない(彼らの邪推)ユダヤ人のブルームをからかうことと並行関係にある)。そして小説の描写から犬種を特定し、研究者の訳注からは解らない描写が犬種の特長であることを明らかにする。犬の飼い主も特定し、とくにモリーと関係が深いことがわかる。さらに検討は進み、市民(シチズン)のつれてきたギャリオーエン(ここでも著者はガリーオウエンと表記する)の飼い主は従来言われていた「市民」とは別人であることまで判明する。そうすると、「13.ナウシカア」で登場するガーティ·マクダウエルの祖父はギャリオーエン(ガリーオウエン)を飼い主であるとされるが、そうするとガーティの父が全く代わってしまう。なんということだ、過去半世紀以上、読み達者やプロの読み手が築いていたことが崩れてしまうではないか。

こういう読み直しの頂点は、酒場をでた語り手の「俺」が小便をちびるところだ。この放尿はとてもとても長いので、専門家は「淋病」にかかっているせいだと説明してきた(丸谷・氷川・高松訳の集英社文庫版はその解釈を踏襲)。しかし著者はそうではないという。別の行為と理由だった。俺もこちらの解釈を取りたい。というのは語り手「俺」の「放尿」は、第4挿話のブルームの便秘と並行関係にあるできごとであり、直前の挿話「11.セイレン」で腹が張ったブルームが(喪服を着ていながら!)なんどもなんどもなんども音程やメロディを変えて放屁したことと対照関係にあるのだ。「ユリシーズ」はスティーブンとブルームが長い彷徨の末に出あうオデュッセイアの物語とされ、神話の主要人物のたいていはジョイスのキャラに当てはめることができた。ただ一人、いや一匹、オデュッセイアを発見する老犬アルゴスを除いて。でも著者の説を採用するとかけたピースがぴったり埋まる。お見事。

(あと、語り手の<俺>は第12挿話の最中、ビールにも水にもありつけず不平たらたらなのだが、「Ivy Day in the Committee Room (委員会室の蔦の日)」のジャック爺さんもそうだった。この並行関係にも笑ってしまう。)

この第12挿話の語り手が第12挿話にだけ登場するキャラであるとしたら、それは趣向としてつまらないし、他の挿話の語り手が別の挿話で近景・遠景に登場してなんらかの形でスティーブンとレオポルドの生活や一日に関係しているという仕掛けに反してしまう。人間の「取り立て屋」だとすると、こうなってしまう(それに衒学的な文体パロディで茶々を入れるのは誰か明らかにできない)。でも、柳瀬説なら語り手は他の挿話にも登場し、スティーブンやレオポルドと関係しているので、ジョイスの仕掛けにはふさわしい。

この解読は、上記のジョイスの問題群にはかすりもしないのだが、文学の楽しみは細部の拘泥と著者の仕掛けた罠の謎解きを含んでいるので、とても重要な問題提起なのである。