ころは安政二年(1858年)。6年前のペリー来航以来、幕府と首都の混乱が高まる。なにしろその後立て続けにイギリス、フランス、ロシア各国が来日し、開国と通商条約締結を要求するからだ。この変事にあたリ指導力を発揮する幕臣はまずでることがなく、ずるずると諸外国の要求を飲むことになる。生糸他の輸出の拡大は一部の富を栄えさせたにしろ、インフレとなって跳ね返り、志士と称する下級武士は攘夷を声高に唱え、宮廷の指示を受けるようになる。京が政治の焦点になった。

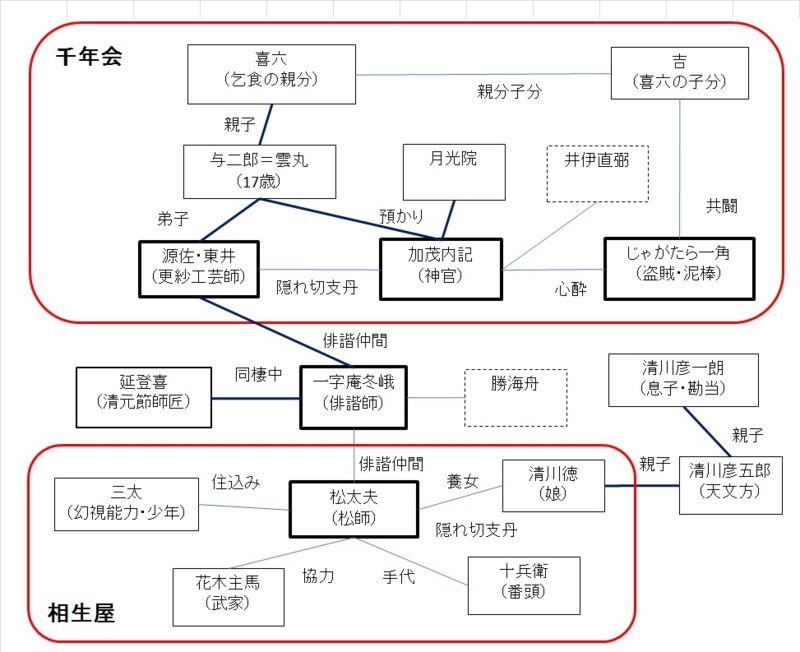

そこに、加茂内記なる神官が舞台に現れる。神官の仮面を持つ彼は実は禁制の切支丹教徒。いまこそ神の国をこの世に起こし、よって神を上とする平等な国それも千年に続く王国をつくるとする。もとよりこの理念が重要なのではなく、人を巻き込み世を変える運動こそが重要なのである。内記は弁舌に優れるのみならずなかなかの組織作りの手練れであり、白狐の呪術の技も持ち、謀をたくらむという黒い欲望の持ち主なのである。彼の独特なのは、彼の王国(千年会と称す)の担い手を、武家・町人・商家・農民・職人に求めるのではなく、彼らから蛇蝎のごとく嫌われる非人とするのである。世の穢れを理不尽にも一身に浴び、当時において獣のごとき扱いを受けていたものにこそ、革命の力があると知れ。さらには強盗・火付け・辻切・詐欺・殺人をいとわずこの世に住処を持たない盗賊を片腕となす。すなわち、この世の悪(当時の認識では悪は社会から追放され差別されたものの謂い)の集まりこそが聖なるものに転化するのである。旧宗教の仮装をかぶるために、雲丸・月光院という象徴をでっちあげ、富士講に似せた聖餐に秘儀を執り行うなどして民心を集める。一方、開国・貿易の盛んなることを見越して利をみせて近隣諸国の商人を味方とする。彼のもくろみは地上を荒れに荒れさすことであって、荒れた先に楽土が生じるという。

彼の片腕には更紗職人の源佐がいる。腕の立つ職人であって、内記の駒として働くものの、京の内政を探る不得手な仕事の最中深刻な信仰の懐疑にとらわれる。地上の楽園が立つとして、その時おのれの神はどこにいる。楽土において人が桎梏から解放されたとて、神はその時死んでいるのではないか、楽土建設より先に我欲・物欲を捨て、捨て去った先の無にこそ神は現れるのではないか。そして源佐は千年会を離れ、非人の群れにおのれを投じることによって内記に思想闘争を仕向けるのである。徹底的に無力であろうとする源佐には内記に勝つ術はないのであり、いずれは非人にも見捨てられ野垂れ死にするであろう。

同じ信徒にも内記のやり方を好まぬ者がいて、ことごとく対立する。松師(まあ林木の製造・販売・加工を一手に担っているとおもいねえ)の松太夫。番頭の重兵衛ほかの手代、花木主馬(しゅめ)という浪人者などの助けで、内記のたくらみを打ち破ろうとする。とはいえ、彼の欲望はおのれの店を太らせ、もって社会の益を増やすことにある。なにしろ黒船を見た時から松太夫は大型商船を手に入れ海外に雄飛することを夢見ているのだ。そうなると、内記とのたたかいはすれ違うことになり、いずれ店をたたみ、資産全てを金に換え横浜に新たな事業を開くことになるだろう。

内記の欲望はとどまるところを知らないのであるが、なにしろご禁制の宗門を旗に掲げるわけにはいかず、遅々とした進み具合にならざるをえない。そこに俳諧師の一字庵冬峨なる趣味人が道化回しとなって、内記と松太夫の抗争を行き来し、見聞を持つことになる。この冬峨、それこそ事態のほぼ全貌をみるだけの位置に頭を持ちながら、内記・松太夫のいずれにも加担せず、見るに徹している。なにしろ本来の伝奇小説であれば、彼こそが江戸の町民と財産、幕府の権威を守るために最後に立つべきであるのに、その役割を放棄している。それというのも彼が俳諧という芸術の使徒であるからか。政治なぞ美や人生の前では役立たずのその場しのぎのなのであるとうそぶく類の人。

いったい、この小説はとりあえず「伝奇小説」というジャンルにでもくくられるのであろうが、そのような場所からは逸脱する。冬峨はいうにおよばず、松太夫は利のために内記との争いを放棄し、前半に登場する主要人物はことごとく終わりに至るまでに死んでしまうか、小説のそとにでてしまう。雲丸、月光院はもとより、三太なる心眼の持ち主、花木主馬なる剣の達人、非人の頭である喜六、が主な死者。涼やかな剣士である彦一朗も女に狂い酒に溺れて自堕落の限りをつくし、冬峨にかいがいしく尽くす延登喜も三十路を前に清元節の師匠の看板を掲げ生活にいそしむ。なにしろ冷静な観察者である冬峨自身からして、西洋学の勉強と称して神戸から海外遊学することになる。なるほどこの作家の小説では、たいてい主人公たちは海外に飛び出て、小説の外にいってしまうのであるが、これもその例にもれず。

内記も謀の策にとらわれたのか、いつのまにか内外の政治の綾を見る限りの観察者に成り果てる。となると、物語を推進する力は現世の悪を帳消しにする理屈を内記から授かり、内記の権力を簒奪するじゃがたら一角なる盗賊の親分がつとめるしかない。こいつは「六道遊行」の上総の小楯そっくりの行動の人であって、決して後悔も悔悟をすることなく、ひた走りに走る。とはいえ内記の言葉を反復するばかりでおのれの言葉を持たないのであれば、自ずと行く末は寂しいものとなるだろう。時期を失したうえでの非人の決起の首尾はいかがなるものかと期待しながらも、朝になると、雲霞のごとく陽の光の前に四散する。空虚な朝ぼらけの街は町民・職人たちの「ええじゃないか」の踊りに歌声で埋め尽くされる。その時、小説の中にはだれも残っていない。

まことに奇態で摩訶不思議な物語。1967年作。

(内記や冬峨その他の人物たちを近代の革命家に模して、革命党やファシスト党の挫折と内部の腐食を読み取ることも可能だろう。それは粋なことではないので、まあここまでの読みでよいことにする。)

石川淳「普賢」(集英社文庫)→ https://amzn.to/3wSKTBG https://amzn.to/3IEZtPC

石川淳「白描」(集英社文庫)→ https://amzn.to/3Pj68Tq

石川淳「癇癖談」(ちくま文庫)→ https://amzn.to/48MJD0h

石川淳「焼跡のイエス・処女懐胎」(新潮文庫)→ https://amzn.to/4cgsaQA https://amzn.to/48TwXo8

石川淳「おとしばなし」(集英社文庫)→ https://amzn.to/48WKQSy

石川淳「石川淳集」(新潮日本文学33)紫苑物語→ https://amzn.to/49MA42L https://amzn.to/3IC1BYK https://amzn.to/3wTISFp

石川淳「新釈古事記」(ちくま文庫)→ https://amzn.to/3PlYqIq

石川淳「荒魂」(新潮日本文学33)→ https://amzn.to/3IEZhjm

石川淳「至福千年」(岩波文庫)→ https://amzn.to/3wJAkkb

石川淳「狂風記 上」(集英社文庫)→ https://amzn.to/3IyMten

石川淳「狂風記 下」(集英社文庫)→ https://amzn.to/4acEHD4

石川淳「六道遊行」(集英社文庫)→ https://amzn.to/3IUldrf

石川淳「天門」(集英社)→ https://amzn.to/48Tx5UE