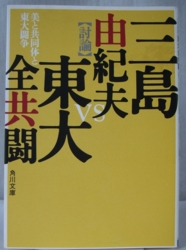

三島由紀夫/東大全共闘「討論 美と共同体と東大闘争」(角川文庫)-1

さてこちらでは全共闘の側。

ほかのエントリーでも説明したように、全共闘運動は政治革命、文化革命、存在革命の3つを志向する。そのような志向と国家の廃絶という一点で、三島由紀夫と全共闘は一致する。共闘の可能性はそこにはあるのか。

発言する全共闘は、おそらく20代前半の院生であるだろう。それも哲学科や文学科の。そのため、彼らの議論は実存主義(むしろ現象学)とマルクス主義に依拠しているみたいだが、とても生硬で観念的で、飛躍が激しく、具体性に乏しい。どうにも彼らの発言を追いかけるのに苦労する。

とりあえずこの討論会での全共闘の発言のうち、存在革命にだけ注目する。そのヴィジョンは、都市に解放区をつくり、国家その他の権力が介入できない場所にすること。当然、国家はそれを認めないので、暴力による戦いが生じる。解放区が拡大し、国家を凌駕するパワーを持った時に、一斉蜂起で国家を廃絶するのだろう(この「解放区」を徐々に広げていくという戦術は中国やヴェトナム、キューバなどの解放闘争と同じ考え。あいにく全共闘の解放区には生産の機能がない。あるいは労働と生活がなくて、戦いだけしかない)。

ビジョンの達成がいつになるかはわからないが。その際に、全共闘は時間を普通と違った仕方で見る。全共闘は過去も未来も価値がないとする。現在にのみ価値があり、それが合理的でなく正義でもないので現在を変えるために闘争する、という。まあ、いま=ここにおいて、他者や国家の暴力に生身をさらすことで存在の意味が発見できるというようなものなのだろう。重要なのは「いま=ここ」で決起しているという彼らの観念。

彼らは、現実の問題に対する解答を超越的な時間の先にあるとし、そこに向かって前進していくというプログラムを考えている。そして、「革命」達成時とそのあとには彼ら自身は存在しない、彼らの子孫または後継者が達成するだろう。はるかかなたの時間・空間に投げ出された彼らの解放区あるいは革命後の社会は現実の彼らの苦悩、問題、苦痛を超越し、解決するものとして想定されている。

まあ、こんな具合。「解放区」にしろ「革命」にしろ「大学解体」にしろ具体的な内容はほぼ皆無。とにかくこのような観念に突き動かされるのが、彼らの運動。一人の発言者が、「肉体の精神に対する絶対性は崩れて、精神の優位性が肉体の絶対性に勝つのじゃないかと思っている(P52)」という。拷問や重傷のときに、肉体は精神を裏切り、したくもない告白をしたり、スパイになるのを承諾するかもしたり、有罪を受け入れたりするかも。そういう弱さのある肉体は忌避しなければならない。という具合かな。そこまでの決意性が彼らの存在革命に必要なわけだ

(そうすると、将来起こりうる逮捕や拘留、裁判などをどうするかがすっぽり抜けてしまうようだな。生きて捕囚の辱めを受けるなかれの教育を徹底した結果、現場で死ねずに逮捕拘留されて生き残った226事件の主犯や15年戦争の捕虜たちは、生き残った後の論理と倫理がなくなったので、ぺらぺらと軍事機密をしゃべったのだが、それと同じことになりそうだ。実際に、逮捕された全共闘や新左翼は一定期間のあとの黙秘のあと、彼らは喋り捲ったという。いくつかのこの国の赤軍派組織の逮捕者がそうだった。パトリシア・スタインホフ「死へのイデオロギー」岩波現代文庫)。

この考え方はそのままロマン主義なんだよな。決して実現しない夢やイデアをこの現実に当てはめようとし、しかし現実があまりに離れているので、挫折するのが必然。運動はミッションを達成せず、未完成なプロジェクトが放置される。その未完成や挫折が「美」であり、存在の核心とでもなるのだろうか。

何とも奇妙な転倒があるなあ。個や主体の確立を目指す運動が、いつのまにか観念の虜になって、観念の前で個や主体は意味をなくしていく。そこからテロリズムの傾斜まではほんの一歩。そういう転倒は全共闘だけでなく、カルト宗教団体にもブラック企業にもあるので、昔話として忘れてよいものではない。まあ、この本を読む必要はそれほどないけど。別の本で事例をみたほうがよいよ。