海軍を追い出されて文無しになったフィリップ・スタークは通信社の仕事にありつこうとする。おりしも第2次大戦中で、中米の島国であるサンタ・テレク島はアメリカとスペインの貿易中継地として人々の集まる場所になっていたのだ。通信社の支店長ハロランに面接するよう強引に頼んで、オフィスに行くと支店長は事故で亡くなっていた。灯火管制のある夜、10時にオフィスを閉めることになっているのに、酒を飲んで町に出て首の骨を折っていたのだ。スタークは通信社の本社に仕事を引き継いだと電報を送り、最初の給料を手に入れる。

さて、どうするかと思案するところに、ライバル通信社の支店長(若い絶世の美人)がきて、ハロランが最後に追っていた特ダネがなにかと尋ねた。ハロランの手帳には記者の使う暗号が書いてあるが、読めない。最後から3番目の電報はオリジナルもコピーも紛失し、メッセンジャーボーイは交通事故で死亡している。ハロランの使っていた使い走りの現地の少年は独自のコネを持っていて、スタークの役職を横取りしたいと願っているし、アル中のインディアはスタークから金をせびろうとし、ハロランの別宅で家政婦(その他のお仕事)をしていた中年女に生活が成り立たないと泣きつかれる。ハロランは通信員ないし記者としてはさほど有能であったとは思えないのだが、なにかの大事件に関係しているらしい。それがあってか、マルティン・ペランダ・デ・カステリャールというスペインの海運会社の経営者に、クレメント・エメントというアメリカの石油会社の現地役員がスタークのもとに来てはおかしな依頼をする(前者はスペイン市民戦争の回想録を出版しろといい、後者はわが社のタンカーが撃沈されるのは機密が漏れているからだ、電報を先にチェックさせろという)。

1943年1月のできごと(初出は1944年)なので、背景を知らないといけない。スペイン市民戦争でフランコのファランヘ党政権が樹立。表向き中立だが、ナチスドイツとのパイプが深い。第2次大戦はこう着状態(ノルマンディー上陸作戦は1944年6月)。架空のサンタ・クレタ島は中立なので、アメリカとスペイン双方の領事館があり、商社が支店をもっていて、直接取引のできない両国の三角貿易の場所になっていた。当然、交戦国のスパイも入り込んでいて、機密情報の入手にいそしんでいた。

このような大状況の一方、土着の風俗にも言及がある。ハロランのオフィスには蝋が残されていたが人間の脂でできていたとか、現地の人々の多くは手首に三本線のしるしがついているとか、日本の柔術使いがスタークを襲うとか。オフィスに冷房はなく、通信手段は郵送か電信で、出港した船の挙動は容易に知ることができない。このあたりの風景は、1940年代のフィルム・ノワールに近しい。当時の映画のシーンのあれこれを思い出しながら読んだ。まあ、視点はアメリカ人にあるので、格差や差別には向かない。そうなるのはグリーン「おとなしいアメリカ人」が出て以降のことになるか。

ハロランの残した手紙に情報元と思われる「C」がいる。ようやくコンタクトが取れて、会おうとするとすでに殺されていた。容疑はスタークにかかる。この島に来る前に怪しげなことをしていたのもあって、彼と行動を共にしていた人も疑惑をあからさまに。どうにかして容疑を晴らさなければならない……。

みかけはスパイ・スリラー。ヒッチコックのいくつかの映画も思い出した。とはいえ、事件の全貌は容易に把握できず、さまざまにちりばめられた手がかりに困惑するばかり(普通の探偵小説では前半におかれるものだが、全編に配置されている)。このサマリーにあげたいくつかの手掛かりも本文ではさりげないので、メモを取らないと見落としてしまうかも。そのうえで「さて皆さん」のあとの推理の場面で、大きなプロットにピタリぴたりと当てはまる。大状況さえも事件の重要な手がかり。リアルタイムの読者には自明であることも、21世紀の今日では歴史となっているので、事前に勉強しておいたほうがよい。

インテリの知的遊戯としては完璧なでき。死そのものに謎を持たせるという黄金時代の探偵小説のあと、どういう探偵小説が可能かというのに見事な回答を示している。この作家はただものではない。

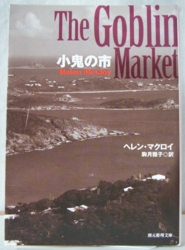

タイトル「小鬼の市(ゴブリン・マーケット)」はロセッティの詩に由来するといい、事件の象徴にふさわしいのだが、翻訳されると、アイルランドかスコットランドの幽霊屋敷を思わせるのが難点(そんな思い込みがあって、冒頭からしばらくの南国の戦時下の風景という小説世界になかなか入り込めなかった)。ではどういうタイトルがいいかというと、うーん、思いつかないなあ。