まず前史に当たる話はこうだ。東海岸で勉学中のヴァージニアはナンパにあってロジャーという青年と懇意になる。彼は素朴な機械工。うだつをあげようとロスアンジェルスに行こうとする。というのは、ラジオの修理ができ、テレビが爆発的に普及するからチャンスを得たいと考えていたのだ。おりから第二次世界大戦がはじまり、西海岸の軍需工場では高給で社員を集めていた。ヴァージニアおよびその母とひと悶着あるも、飛行機工場に潜り込み、高級を手にする。ここまでで明らかになるのは、ロジャーの粗野で人の感情をよく読めない一途な性格。一方、ヴァージニアはインテリ志向のある頭のよい女性。まずそこで、二人の関係がしっくりいかない。じっくり物事を考えるヴァージニアに対し、直情径行で思いつきで決定するロジャーに次第に不満を募らせる。ときにロジャーが暴力をふるうことも問題。子供グレッグがあることで、この家庭はどうにか落ち着いている。

さて、現在になり(1950年代後半)、ロジャーはテレビ販売店の店主で、数人を雇うまでになった。グレッグの喘息がひどいので(ロスはこのころからスモッグがあった)、専門の学校に入学させる(シュタイナー学校のようなところ)。そこでひと悶着あったのだが、ロジャーは人妻リズと出会う。彼女はロスの製パン会社副社長の妻。まあ自然児で、約束を覚えられず、連想のまま脈絡のないことを言い出す。まあ、現在だけに生きている快楽的な女性だ。一方、夫チック・ボナーはビジネスチャンスをうかがっている野心的な男。こちらでも夫婦はしっくりいっていない。以上の記述で本の半分が経過。一度読むとページをめくる手が止まらなくなるのは、会話はまことにみずみずしく、どの登場人物にも感情移入させるディックの文体にある。まこと読者のこころをわし掴みにして、自由自在に翻弄させる。その結果、ロジャーにもヴァージニアにも悪いことが起きることを予感させながらも、彼らの行く末を見守らずにはいられない。

ロジャーはリズに理由なくほれる。それを作者は「狂っている」と記述する。ロジャーの中では理由なく、愛と性の欲望に身を焼かれてしまったわけだ。そして、グレッグを学校に送ったあとに、二人はモーテルにはいる。ここのロジャーの心理、リズの誘惑の描写が見事。そのあと、ロジャーとリズは逢瀬を重ねるわけだが、もちろんすぐさまヴァージニアに発覚する。発覚してからのヴァージニアの感情の揺れ動きの描写も見事だし、二人の密会に踏み込んで交渉を開始する様子の記述も見事。まあ、メロドラマ通りのベタな展開なのだが、そこのリアリティが強烈で読者の身につまされるのだ(って、自分はそんな経験をしていないので想像上でだが)。

同じ時代の不倫のドラマにグレアム・グリーン「情事の終わり」がある。小説を読みながらときに思い出した。異なるのは、こちらの小説には神をめぐる問い掛けがなく、ものごとは形而下のいわば下世話なところに終始することと、問題が当事者二人の逡巡にあるのではなく、ロジャー-ヴァージニア-リズの三角関係であるというところ。それは不倫を愚かしい行為とみなす理由になるのだが、金と籍の問題に直結するだけ読者にも切実な問題にすることになる。すなわち、不倫現場を押さえられたロジャーはヴァージニアのいうままに、自分の店の経営権を失い、離婚してリズといっしょになることもできない。なるほどヴァージニアのインテリと野心はロジャーの自尊心をしっかりと把握していて、ロジャーに最悪の事態を突きつけることができるのだった。どうにも、人と世界は、どちらも人に対して残酷だ。もがくほどに不幸に落ち込み、どうやらそのスパイラルにはまると脱出するのは難しい、と作者はいうよう。(ここに和解と許しのモチーフがあれば、アーヴィング「ガープの世界」みたいになっただろう。でも、4回の結婚をしている作者であっては、和解や許しのほうがおとぎ話になるのだろう。)

というのも、ラストシーンでのロジャーの決心が最悪の脱出であるから。彼がこの先さらに転落していくことを思うと、暗然とした思いで本を閉じなければならない。なんとも読者にも残酷なことよ。

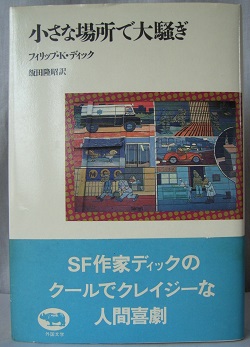

1957年5月15日SMLA受理、著者没後の1985年出版。邦訳は1987年。