明治30年代には日本人が英文で日本を紹介する本が続けて書かれた。新渡戸稲造「武士道」1899年、岡倉覚三「茶の本」1906年。もうひとつが本書、内村鑑三「代表的日本人」1908年。なぜかの問いは、日本文学の研究者が答えているだろうから、俺は妄想を書くことにする。明治政府は西洋化と植民地獲得をすることで、西洋に追いつけ追い越せとやってきたのだが、爾来30年たったこのころに、目指していた「坂の上の雲」に到達したのだった。まがりなりにも憲法と議会をもち、形式的にはロシアやプロシャのような国家になった。対西洋で軍備で張り合えるようになり、まがりなりにも「勝利」を得た。世界史に登場し、世界システムの一部になったが、そこはまだ辺境。まともな国家と民族扱いされない。そこで、「日本」精神を称揚しなければならない。これらの書物にある肩肘張った生真面目さは笑いものになってはならないという悲壮な気分が横溢している。

さて、内村鑑三はよく知らない人。1861-1930が生没年というから、漱石とほぼ同時代人だ。若いころに日本に来た革新思想であるキリスト教にうたれ、生涯キリスト者として生きたらしい。でも本書をみると、キリスト者であるよりも、武士道信奉者とみえた。(wikiをざっとみると、足尾鉱毒事件と報道したり(荒畑寒村との関係はなさそう)、日清戦争で不戦論と主張したりと、本書の内容とは異なる活動をしていた。このちぐはぐさが彼の魅力なのかしら。本書では征韓論が正しいとされたり、アジアに領土拡大を主張したり、代議制民主主義を非難したりと、彼の良さは見えてこない)。

西洋に日本を紹介する際に、キリスト教道徳をもってしても相手にされない。そこで伝統や歴史があるとされる武士道で日本を語る。さいわい、武士道の道徳の一部はキリスト教に近しい。内村がみる日本人のよさは、勤勉、節制、忍耐、誠実にある。いたずらに金儲けに走らず農業に従事し、勉学にも励む。父母や師、主人には従順で、闘争や反抗をすることがない。内村が本書に書いているように、西洋人からするとこの態度の日本人には感心するというよりいぶかしがられ、なぜ日本人は非従順、頑固、排他的なのかと問うことになる。特に最後の非闘争的・非反抗的は、日本が起こしてきた戦争や国際紛争をみると失笑ものになるだろう。

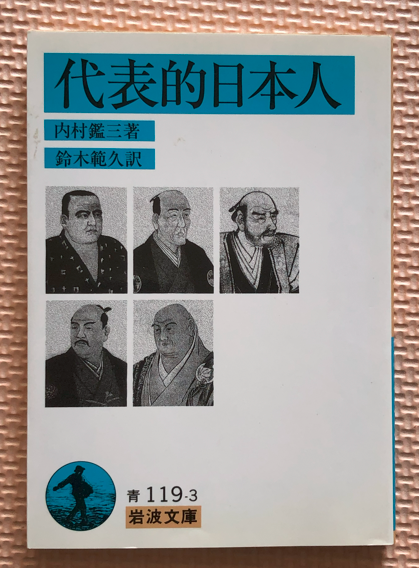

内村が「代表的日本人」としたのは、西郷隆盛、上杉鷹山、二宮尊徳、中江藤樹、日蓮の五人。この人の人となりが書かれているが、どういう生涯だったのか、どういう成果を出したのかがさっぱりわからない。彼らの聖人君主のような逸話が並ぶだけ。そこは福音書の記述に似ていると思ったが、逸話から得られる教訓も武士道道徳の範疇なので、特に面白みはない。彼らは社会の周辺にいたか、権力への反逆者。なぜ代表的日本人は権力者のなかには現れないのか。代表的日本人はなぜ冷遇されたのか。そのような問いが現れない。

キリスト教道徳と同じ徳を持っていて、かつ何事かを成し遂げた「代表的日本人」はきわめてわずかしかいない、ということか。本書を読むことで、英語話者は明治日本の立場に同意するようになったかなあ。疑わしい。

内村鑑三「代表的日本人」(岩波文庫)→ https://amzn.to/4eug5sp