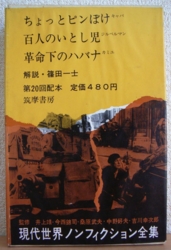

文春文庫ででていて、新訳に変わった。でも自分が読み直したのは、筑摩書房の世界ノンフィクションシリーズ。1960年代に出版されたもので、第3章が省略されているとのこと。文庫版より写真が多いような気がする(文庫版処分済のため比較できず)。

「今朝から早く起きる必要がなくなった(超訳)」というしゃれた文章から始まるのは有名。なにしろ、それまで契約していたライフ社(一時期はフォトマガジンの代名詞的存在。この国の「Friday」「Focus」などはこれをモデルにしていた(もちろん中身はまるで別のもの)。1990年代に廃刊になったと記憶する)の契約を打ち切られて、明日の飯のタネを亡くしたのだった。ころは1942年。アメリカがヨーロッパ戦線に参加し、ようやく劣勢を膠着にできたくらいの一番つらい時期。そのときにキャパは、ヨーロッパ戦線の従軍写真を撮るオファーを受け、とくにイギリスの好意によって仕事にありつく。彼はその後3年かけて、北アフリカ戦線、シシリア島上陸作成、ノルマンディ上陸のD-day作戦に参加し、たくさんの写真を撮ったのだった。この国の有名な戦場カメラマン、一ノ瀬泰造・沢田教一などの遺稿にもあるように、従軍カメラマンの仕事はネガごと新聞社が買い上げるので手元に残らないし、新聞・雑誌に掲載されても撮影者はクレジットされない。自身が戦場で死ぬ可能性がありしかも仕事が残らないかもしれないというリスクを背負って、兵士と生活を共にするというのはなかなかの覚悟が必要と見える。安定した生活を、簡単に馘首されない公務員を、というような精神とは対極にいるのである。

にもかかわらず、キャパの筆によると、従軍生活はまるでプロレスラーかプロ野球選手の巡業を見ている趣で、ロンドンで赤毛の娘と恋仲になり遠距離恋愛をしたり、兵士と仲良くなるためにいっしょにギャンブルをやって一文無しになり、軍の作戦で解放した土地の酒をたらふく飲んだりと異郷の戦時生活がなにか楽しいものに思えてくる。ここらへんはまさに著者の文章力によるもの。ときおり、落下傘兵や上陸用舟艇の歩兵が飛行機や船の中で緊張のためゲロを吐いたり、自分の隣の戦友が突然銃撃で死亡したり、降下作戦で落下傘が林に引っ掛かり足元をドイツ兵が捜索している中まんじりともしない夜を過ごしたり、解放された村で幼児の葬式に立ち会ったり、ドイツ協力した女性が解放後に丸刈りにされたりなど、異様な風景が現れる。淡々と描かれているぶん、印象的で慄然とする(あまりに淡々と描かれているので、読み飛ばしかねないけど)。

写真好きとしては戦場でいかにチャンスを狙うか、構図を作るか、誰と一緒に行動するか、撮影したフィルムとカメラの保管方法、そういうノウハウも知りたいところだが、一切なし。ここはまあ、仕方がないでしょう。

面白いのは彼の経歴。ロバート・キャパはペンネーム、ハンドルネームみたいなもので出自はハンガリーのユダヤ人。1913年生まれだが、第1次大戦のあとハンガリーでは住みづらくなり、ベルリンに行き、パリに移動し、そこで写真の腕を磨いた。時代を見ればすぐにわかるけど、ドイツでもフランスでも東欧出身でかつユダヤ人であることはとてつもなく困難な生活を強いられる。冒頭のところで出てきたように、旅券パスポートを発行してもらえない。彼は無国籍扱いだったのだ。20世紀前半のふたつの大戦の間に、亡命ハンガリー人がいかに知的な領域に優れた仕事をしていたかはよく知られていることだが、この人もその一人。(他はバラージュとかポランニー、ルカーチかな。クラシック音楽の世界だと、バルトーク、セル、ショルティ、オーマンディ、フリッチャイ、シフラなどが代表例)

D-dayの直前が30歳の誕生日というのは驚いた。インドシナ半島の戦争でなくなったのが1954年で享年41歳。

評論家ベラ・バラージュ、放浪の天才数学者ポール・エルデシュもハンガリーを逃れて亡命した人たち。

odd-hatch.hatenablog.jp