全集第2巻。ポオ唯一の長編。

ナンタケット島出身のアーサー・ゴードン・ピムの物語 1837 ・・・ 子供のころから冒険に出たがる少年アーサー・ゴードン・ピムが、従兄の誘いに乗って密航した。世界が開けてくるはずであったが、この少年には苦難ばかりが続くのである。従兄の知り合いが船長である捕鯨船に無許可で乗る。積み荷の合間に作った小部屋に忍んでいて、従兄の差し入れを頼りにしていたが、一週間も音沙汰がない。水がなくなり干し肉が腐るという事態になり、そのうえ積み荷が崩れて出られなくなってしまう(この生きられたままの埋葬、閉所恐怖はポオのオブセッションであり、迫真力がある)。ようやく連絡がつくと、船は一等航海士と料理人による反乱。船長以下が惨殺され、未成年であるので見逃された。すきを見て逆襲し、ひとりを残して鎮圧する。運の悪いことに大嵐と遭遇。帆柱が折れ漂流。ふたたび飢餓と脱水に苦しめられる。途中、ひとりの船員の提案でカニバリズムを実行することにもなる。さらに漂流が続き、従兄は衰弱死。ようやくイギリスの商船に救助され、大西洋を南下。喜望峰を出て南インド洋を回遊。南アメリカ沖にでたところで、あざらしの群れを追いかけて、南氷洋にはいる。それまでただひとりの冒険家もいったことのない緯度まで南下。暴風雨圏を越えると、奇妙なことに海水温と気温が上昇。氷が減って、温暖な気候になり、ある島(クリック・クロック島)に到着。言葉の通じない蛮人がいて、物々交換などをしながら、島の周囲を探検。大量のナマコを採集し(中国や東南アジアで高価で売れる)、帰還しようとしたところで蛮人たちに襲撃される。少年は島に残っていたために生き延びたが、船は破壊された。もうひとりと蛮人の追跡をかわし、カヌーを奪取して、海に漕ぎ出す。蛮人も追跡していこない南に向かうのだが、水平線に瀑布がみえる。深海の煌々たる眩い光の先に、瀑布の割れ目があり、人間の形をした巨大な「もの」が見えた。ここで少年の手記は途絶える(帰国後に書いた手記がどさくさに紛れて無くなってしまったのだ)。全25章。序章とあとがきがあって、手記の執筆と発表の経緯が語られる。

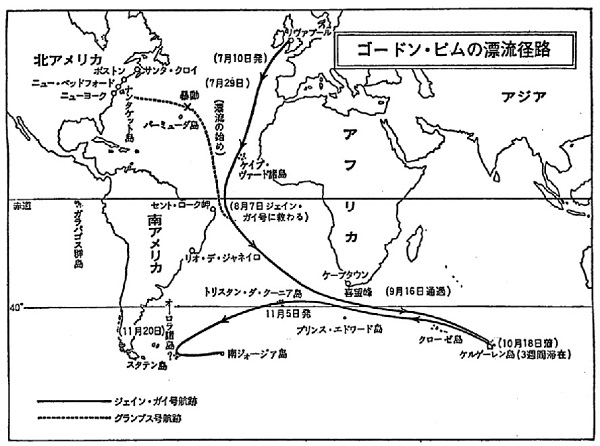

書かれた時代が大冒険と博物学の時代であったので、当時たくさん書かれた博物学書の報告書の形式を取る。ゴシック・ロマンスの華麗で重厚で装飾後を多用した壮麗な文体はなく、科学ないしジャーナリズムの文体で書かれる。書き手の心理は細かく書かれているものの大仰な悲嘆も感情の高ぶりもなく、冷静である。地名や日付の記述は正確で、ゴードン・ピムの冒険を世界地図にプロットすることができる(画像参照)。この文体は新しい。なので、21世紀になっても読める。

この小説は当時たくさん書かれた海洋冒険譚の形式をなぞっているだろう。当時の小説を読むことがかなわない読者が歴史的遠近法をつかうと、この小説はスティーブンソン「宝島」、ヴェルヌ「十五少年漂流記」、たぶんドイル「失われた世界」によく似ていると思うはずである。そのような類似といっしょにおもいだすのは、数年前に書かれた「ハンス・プファアルの無類の冒険」とほぼ同じストーリ―になっていることに注目。船の代わりに気球、南氷洋の代わりに月、という違いがあっても、生きられた埋葬、嵐、動物の支援と死(プファアルでは猫と鶏、ゴードン・ピムでは犬)、異界の奇妙な生活と風俗(しかし地上に実在するものに酷似)、書かれない帰還、枠物語、物語の信憑性を疑うエピローグなど。同じ話を二回書いたためか、ポオののちの作品からは海洋冒険譚は消える(背景になる場合はあるが)。

また、結末をつけずに終えたのは、世界の果てにいってしまったゴードン・ピムを帰還させる方法が思い浮かばなかったためだろう。南氷洋の暴風雨圏を突破しているので、救助船は登場できないし、カヌーにはろくな装備がない。ピムの前にここまでやってきて孤独に暮らすマッド・サイエンティストに気球でも作らせることができそうだが、島影一つもない。これでは無理だなあ。

この冒険が飢餓に脱水、嵐、反乱者や蛮族の襲撃など幾多の冒険が繰り返されるにもかかわらず、いまひとつ身に染まないのは、アーサー・ゴードン・ピムの動機が分かりにくいせいではないか。メルヴィル「白鯨」のイシュマエルも同じように憂愁の気を晴らすためにナンタケット島(ピムの出身地)で捕鯨船に乗り組むという冒険に乗り出したが、そこにはクィークェグとの親密な友情があり、もっと得体のしれないエイハブの観察記録をすることで語る動機を理解しえた。しかし、このゴードン・ピムの場合は。この冒険を通じて連れ添った相手はいない。もっとも親密であるらしい従兄は途中で死去。最初の捕鯨船で同行した船員も、次のイギリス商船で同行する船員も語り手は深い興味を持たない。商船に南氷洋への航海を進言するのも、利益を口実にした自分の好奇心のみ。行動の動機が自分のサバイバルにあって、他人はそのための手段になっている。そうなるのは、語り手の孤独癖、厭人癖にあって、もともと他人に興味をもたないところ、他人を手段としかみなさないところにあるのではないか(冒頭で語られる幼児期でも親への関心はとても薄い)。なので、彼に共感したところで、危難にあえば、平気で相棒や同行者を見捨て、その死を深く悼まないのではないか(死は語られても、葬儀の描写はない。捕鯨船上の死体は嵐によって海に流される。ゴードン・ピムは得に感情を揺り動かされない)。この冷淡さ、他者への無関心が冒険小説に心躍らさせないことになる。

(怪奇小説になると、孤独癖にくわえて空想癖が強調されるので冷淡さや無関心は恐怖をいや増すのだがねえ。この長編で最も印象深いのは、密航中に部屋に閉じ込められているとき)。

とはいえ、19世紀初頭の人権意識は今日のそれとはどうしようもなく違いすぎ、登場する人々は各種の武器や素手で「敵」を殺傷する。そこにはためらいも躊躇もない。限界状況においてカニバリズムはさほど葛藤することなく行われ後悔はうまれない。蛮人と認定したクリック・クロック島の人々は大量殺戮の対象になる(この島の人々の風俗や慣習はミクロネシアやポリネシアのそれに酷似。作中にあるクック船長他の報告がよく知られていたので、そうしたのだろう。ただ、この太平洋諸島の人々は実際は温厚で融和的であり、島を訪れた白人を歓待したのだった)。これは読んでいてどうにも気の滅入ることであり、積極的に推奨する気分を持てない。

<追記2022/3/9>

NHK「100分de名著」でこの小説を取り上げていた。講師の巽さんの指摘をいくつかメモ。

・ピムが南極で見た人間の形をした巨大な「もの」はなにか。巽さんが紹介した説によると、直前にポーを解雇したホワイト編集長へのあてこすりだという。物語を途中でおしまいにしたのは巨大な「白(ホワイト)」なのだって。うまい説明。

・最後の物語の中断は、当時流行っていた地球空洞説の暗示。南極の果てにいったことで、空洞の入り口に入り、地球を通り抜けて北極に出て帰還した。ポーの狙いは、読者の興味を続かせるためのものだそう。地球空洞説が流行ったのは19世紀の末だと思っていたので、そこまで思いがいたりませんでした。

補足(2023/2/5)

これはネットで拾った地球平面説に基づく地球図。上の地図にある航路をみると、ピムが地球の平面の端にある南極(=氷の壁)に向かって進んでいるのがわかる。「水平線に瀑布がみえる。深海の煌々たる眩い光の先に、瀑布の割れ目があり、人間の形をした巨大な「もの」が見えた」というのは、氷の壁に近づいたということだ。

この氷の壁の先に何があるかに想像力を掻き立てられるが、そこで地球空洞説につながって、内部を通過して北極に出た。地球平面説と地球空洞説の合体で、地球はクラインの壺のようになってしまったのだ。

・この長編は、冒険小説-ゴシックロマンス(軟禁、カニバリズム)-SF(南極冒険)などさまざまなタイプのごった煮。(ジャンルミックスのほとんど最初のものではないかしら。主題をめぐる物語ではなく、技法をめぐる物語なのだ。雑誌連載で読者の興味関心をひき続けるための工夫が期せずして新機軸と打ち出すことになったといえる。)

読みの達人の指摘は勉強になるなあ。