2024/09/13 フョードル・ドストエフスキー「カラマーゾフの兄弟 4」(光文社古典新訳文庫)第4部第11編「兄イワン」(承前) イワンの前に現れた紳士は悪魔でありスメルジャコフでありイワン自身である。この章は「大審問官」のパロディ。 1880年の続き

フョードルの死は思いもかけずに兄弟たちの紐帯を深めることになった。それぞれがバラバラであったのに、ドミートリーが逮捕されてからは、アリョーシャもイワンもドミートリーと足しげく面会するようになった。それは、これまで世間の評判だけで知っていた兄弟たちの思想や言動に驚くことになる。

第11編「兄イワン」 ・・・ すでに夕方。アリョーシャがドミートリーの面会に行くと、先にラキーチンが来ていた。ラキーチンは修道僧をやめ、いずれ都市で評論家になろうともくろんでいる。ドミートリーと面会するのはスキャンダラスな事件の記事で注目を浴びたいからだった。ドミートリーがいうには「ラキーチンは神が嫌い」。そのドミートリーは様子が一変していた。クロード・ベルナールの名を出して科学技術や科学万能論を罵倒する。というのは「(逮捕収監されてから)この二か月でおれは自分の中に新しい人間を感じている」「鉱山で二十年間つるはしをふるうことはへでもない」「懲役人や人殺しから高貴な魂を、殉教者としての気持ちを明るみに引き出すことができる」「無実の人殺しの罪を引き受けるのはだれかがみんなの代わりに行かなくちゃならないから」「悲しみの中で再び蘇り、喜びを手にする」「神と神の喜び、俺は神を愛している」。

ドミートリーは、イワンが脱走を提案し、グルーシェニカといっしょにアメリカに行く計画を立てていると伝える(19世紀の新聞小説や家庭小説には監獄から脱走して復讐する話がたくさんあった)。ドミートリーはそれに乗るつもりはなさそうだが、気がかりなのはアリョーシャが自分を犯人と思っているかということ。アリョーシャが「一瞬たりとも考えたことはない」と答えるのに安堵する。

「カラマーゾフの兄弟」は女好き、神がかり、金儲けだとラキーチンが喝破した。ドミートリーは神がかりからはもっとも遠く離れていそうだったのに、グルーシェニカとの愛の体験と無実の罪による投獄、近い将来に訪れるシベリア流刑を考えることが彼を神がかりにした。生きることに喜びを持つようになり、神を愛していると宣言できるまでになった。この感興が神のことを一生懸命考えているイワンには望んでも訪れないのに、これまで放蕩と好色のままに遊んできたドミートリーが獲得できたというのは不思議。イワンの規則正しい孤独な生活と、ドミートリーの生活の激変と他人からの影響というのが、違いになったのだろう。同じく放蕩だったゾシマが決闘の前日に改心の体験をしたことを思い出そう。ゾシマがドミートリーの足元にひれ伏したのは、ドミートリーの改心を予見していたからだろうか。

さて、と思い、ドミートリーの改心を遠くから眺めるような気分になるのは、彼と同じ改心をすでにみているから。すなわち、こちらは有罪であるラスコーリニコフが流刑された後に熱病や奇怪な夢を見た後に訪れたのと同じ体験をしている。流刑地にいる囚人を理解しあい、彼らの「高貴な魂を、殉教者としての気持ちを明るみに引き出すことができる」と幻視するのも同じ。違いはドミートリーにはそのあとのプランはないところ。いずれにしろドミートリーもラスコーリニコフも、あるヴィジョンをもつとそれにすっかりとらわれてしまって、とてつもない多幸感をもってしまう。一揆にユートピア状態が訪れて、人類全体を愛することができ、幸福になることができると思い込むようになる。ビジョンを達成するために、プログラムを作り、プロジェクトを計画して、ひとつひとつを実現するということは考えない。そのために努力することもしない(監獄に強制される「鶴嘴をふるう」という苦行くらいしかイメージできない)。思い込みは激しくとも、体を動かすことはない。

(「人類を愛する」「俺を許してくれ」とドミートリーが繰り返し言うとき、それはイワンの「すべてが許される」を含意しているのではないかと思った。他人の許すを乞うのは、自分のわがままから思想まで「すべてが許されている」と他人に認めさせることではないかなあ。前のところでもさまざまな「許す」「許し」をみてきたが、どうにも納得や承諾がしがたいのは、ここのところ。人権侵害や犯罪も許されているとしてしまうのではないか。そういう恐れを抱くのは、ドミートリーが「神が実在しなければ、人間は地上の支配者だ、宇宙の主権者だ、すばらしいじゃないか! だが、人間に神がなかったら、どうして善行ができるだろう? これが問題だ? おれは始終これを考えるんだよ。だって、そうなったら、人間は誰を愛したらいいんだ? 誰に感謝するんだ?(ここは中山章三郎訳から引用)というから。彼は善や正義の根拠は超越論的な存在からの命令であり内心の在り方だとしている。善や正義の根拠を超越論的存在や神の命令にすると、独善になるか、ドミートリーのように過度な相対主義になるかで、社会のマイノリティを人体・人格・人権を毀損してしまう。ドミートリーはこのあと女性の人権を認めない発言をしているのだ。脱走をドミートリーは拒否するようだが、その理由を神に背かないためにとすると、別の機会には脱走や犯罪を合理化してしまいそう。)

それにドミートリーは他者依存。ことに女性依存。「おれはあの女なしには生きて行くことができないんだ……」というくらいに。この事件で収監されても、シベリアへの流刑を耐えられると考えるのも、グルーシェニカがついてくるからと期待しているから(都市の箱入り娘で、資本主義の隙間で財を成したグルーシェニカがシベリアの気候と生活に耐えられるのかと心配するが、小説の半世紀前のデカブリストの妻たちを思い出せばいい)。グルーシェニカの気が変わったり、流刑地に生活に耐えられなくなったりして、ドミートリーの前から姿を消したら、ドミートリーはビジョンを持ち続けることができるかしら。

(ここを逆に言うと、ドスト氏は悪人が改心するまでは執拗に細かく書くのだが、改心した人がいかにユートピアを実現するのかはついに書けなかった。通俗的ではあっても、チェルヌイシェフスキーは「なにをなすべきか」で女性の自立や起業、マイノリティの共同生活事業などを想像することができた。ここの違いは大きい。)

無実の罪で罰を与えられ受け入れるというのはドミートリーにイエスのイメージをつけることになるのかしら。「カラマーゾフの兄弟」続編で、アリョーシャは皇帝暗殺をもくろむ(のか計画に巻き込まれるのか)のだが、13年後にドミートリーとアリョーシャが再開したとしたら、「神を愛する」「他人を幸福にする」という論点で二人が考えを逆にして大論争をすることになるのかも。もしかして、皇帝暗殺のあとにアリョーシャはドミートリーに「僕のことを犯人と思っていますか」と問いかけるだろうか。

アリョーシャがカテリーナのところにいくと、イワンが追い出されたばかり。アリョーシャに気づいたカテリーナは二人を部屋にいれる。明日裁判で証言するのだが、どういう証言をするばよいのか悩んでいる。ドミートリーが犯人であるとは思えないが、そうではないという確信ももてない。イワンはドミートリー犯人説なので、喧嘩になってしまうのだ。ドミートリーの伝言を伝えた後、アリョーシャはイワンと外で立ち話。イワンはリーザの手紙を破り捨て、ドミートリーが嫌いだという。アリョーシャは「あなたは犯人がだれか知っている。僕の知っていることはイワンが犯人ではないことだけ」。それを聞いたイワンは憤慨し、アリョーシャに絶交を言い渡す。フョードルの家には住まなくなった二人は別々のアパートに帰るが、イワンはふと思いついてスメルジャコフを訪ねる。

カテリーナはイワンの様子が変、幻覚症か神経症の熱病だと指摘する。この後の悪魔との会話の伏線。

フョードル・ドストエフスキー「カラマーゾフの兄弟」(新潮文庫)→ https://amzn.to/3SEP249 https://amzn.to/3SC1OQW https://amzn.to/3SEYK6x

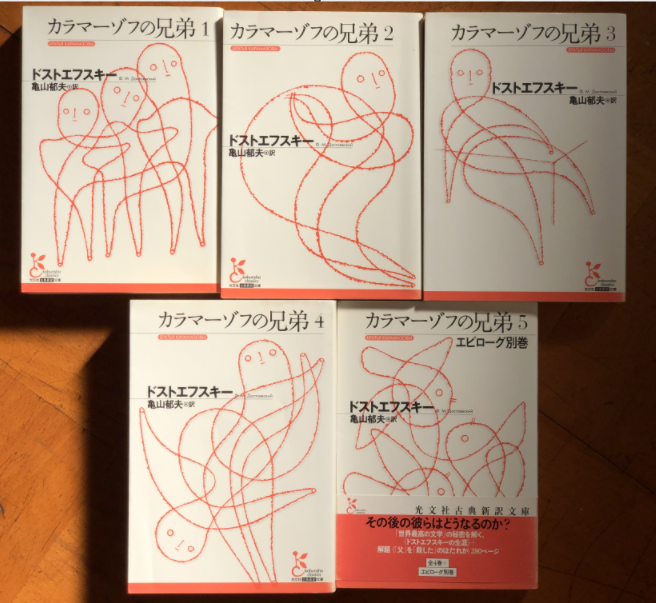

(光文社古典新訳文庫)→ https://amzn.to/3SExViP https://amzn.to/3ysORSy https://amzn.to/3ysh5Nk https://amzn.to/3SEAPEt https://amzn.to/3SCwYHL

(岩波文庫)→ https://amzn.to/3SDORWZ https://amzn.to/46yo6c8 https://amzn.to/3Yy0vX9 https://amzn.to/3yiZmYO

2024/09/10 フョードル・ドストエフスキー「カラマーゾフの兄弟 4」(光文社古典新訳文庫)第4部第12編「誤審」 ミーチャへの告発と弁護が交錯する法廷シーン。探偵小説マニアにはたまらない。 1880年に続く