ドストエフスキーの「悪霊」を再読する。1871年に雑誌に連載された。過去に米川正夫訳(河出書房新社)で読んだので、今回は入手しやすい江川卓訳(新潮文庫)で。

第1部

第1章 序に代えて ステパン・ヴェルホーヴェンスキー氏外伝 ・・・ この小説では一番上の世代になるステパン氏の紹介。恐らく1816年ころに生まれ、高名な活動家のひとりとみなされた時期もあった。外国に出ていたことがあり、帰国した1840年代には講壇にデビュー。したものの鳴かず飛ばずで、論文を書くといいながらいつまでもできない。貴族のワルワーラ夫人の家庭教師になり、彼女の寵愛を得てからは居候になってしまった。夫人との関係は依存と憎悪が交互にあらわれるもので、離れたり、一緒に暮らしたりの繰り返しだった。ステパン氏は最初の妻とパリ在住時に男の子を設けている。その後は疎遠。

(ここからわかるのは、ステパン氏は1820-30年代に新思想である自由主義や民主主義の論客であったということだ。外国の知見を集めて40年代に論壇に登場したものの喋るばかりで何もしない。ニコライ一世の時代には自由主義や民主主義は論壇の主流であった。それが1855年のクリミア戦争の敗北とアレクサンドル二世の即位によって、一変する。戦争の敗北によって、アレクサンドル二世は専制政治でもって近代化・資本主義化を進めようとした。皇帝のスラブ主義は自由主義と民主主義と合わないので、ステパン氏は煙たがられる。なので彼は「世間から忘れられている」「追放の身」「流浪の徒」と嘆くほどに落ちぶれているのだ。しかし1861年の農奴解放令が出るころになると、専制政治に不満を持つ都市インテリ層や学生の中から次の新思想である社会主義を主張するものが現れる。この若い世代からすると、ステパン氏の思想は穏健で実行性に乏しい。というわけで、彼は若い世代からも笑われているのだった。)

(これは俺の妄想になるけど、ステパン氏とワルワーラ夫人の関係は「罪と罰」のラスコーリニコフとソーニャの未来の姿のひとつに思えるのだよ。罰を引き受けたのにラスコーリニコフが「何もしないで喋ってばかり」で他者依存の癖が抜けないまま中年になったら、ソーニャも愛想をつかすか癇癪を起すか。ラスコーリニコフはそれを快感に思うのじゃないのか、と。)

ワルワーラ夫人は自宅に文芸サークルを作る。そこには上の若い世代が出入りしていて、社会主義運動をひそかに講じ広げようとしているのだった。参加者にはシャートフ、ヴィルギンスキー、レピャートキンらがいる。彼らは20代後半から30代半ばの世代。

(ステパン氏の最初の妻の領地はスタヴローギン家の所領と隣接していた。)

第2章 ハリー王子。縁談 ・・・ ニコライ・フセヴォロドヴィチ・スタヴローギンの紹介。彼はワルワーラ夫人の息子で、ステパン氏が家庭教師になった。あまり人付き合いを好まず、母も大して愛していなかった。すぐにペテルブルグにでて近衛騎兵になったが、他人に因縁をつけ侮辱しては決闘沙汰を起こしていた。一人を殺し一人を片輪にしたので有罪になり、短い流刑のあとさっさと除隊した。25歳で帰郷した。その美男子ぶりに町中のうわさになったが、幾度かスキャンダルを起こし、憎悪が沸き起こった。

(章タイトルのハリー王子はシェイクスピア「ヘンリー4世」第2部のキャラ。彼も王子の自覚がなく、ファルスタッフらと歓楽に高じていた。のちのヘンリー5世。)

「ヘンリー4世」第2部

ハル王子

スキャンダルは町の古老が「鼻を引き釣り回すような奴はいまい」と自慢したので、ニコライがそうしたのだった。これが問題になり逮捕されたが監獄で幻覚症状で錯乱を起こした。そこで外国に追放され3年も返ってきていない。

(ニコライの行動性向は、他人の空気や気分を読むことがなく、マナーに反してでも自分の思う事を行う。その際に他人に危害を加えることを躊躇しない。同時に自堕落でもあって、歓楽街や貧民窟に住まうことを躊躇しない。顔は仮面をかぶったようだという人もいる。内面からにじみ出る性格はなくて、何かの役割を演じているのだろう。)

(ニコライ・スタヴローギンは殺人を犯し服役したのでラスコーリニコフが出獄した姿ととらえることが可能。一方、彼自身は何もせず使嗾することで他人を動かす。それが「仮面」をつけたと言われる顔。ラスコーリニコフが激情しやすく内面がすぐ表情やしぐさに現れるのと反対。ラスコーリニコフの問題を克服した人物としてみてもよいだろう。)

ステパン氏は小さな所領をもっていた(息子ピョートルの名義、あとでトラブルの原因になる)が、トランプの負けが込むごとに森林を小分けに売っていた。それでも現在の借金8000ルーブリには足りない。ワルワーラ夫人はダーリヤ(20歳、イワン・シャートフの妹)に持参金をつけて、ステパン氏と結婚するように話を進める。夫人からの手切れ金のようでもあり、借金の埋め合わせのようでもあり、ステパン氏は悩むが、承諾せざるを得ない。

(ピョートルは大学を卒業してもペテルブルグでのらくらしているらしく、社会主義サークルのリーダーであるという噂も聞こえる。親世代が経済的余裕があるので、こういう新世代が誕生するのだ。)

(53歳の老人と20歳の娘が結婚するのは当時としては珍しくない話。「罪と罰」でもスヴィドリガイロフやルージン、マルメラードフがそういう結婚をしていた。それが夫人の策謀によるものであり、男が断れないというのはとても滑稽な状況。ステパン氏がひとかどの人物にはなれず、結婚できる身上を蓄えられない甲斐性無しであることを満座に示すからだ。ワルワーラ夫人はステパン氏を小馬鹿にしたり叱責したりするのだが、ステパン氏は逆らえないし、自虐で紛らわすしかない。)

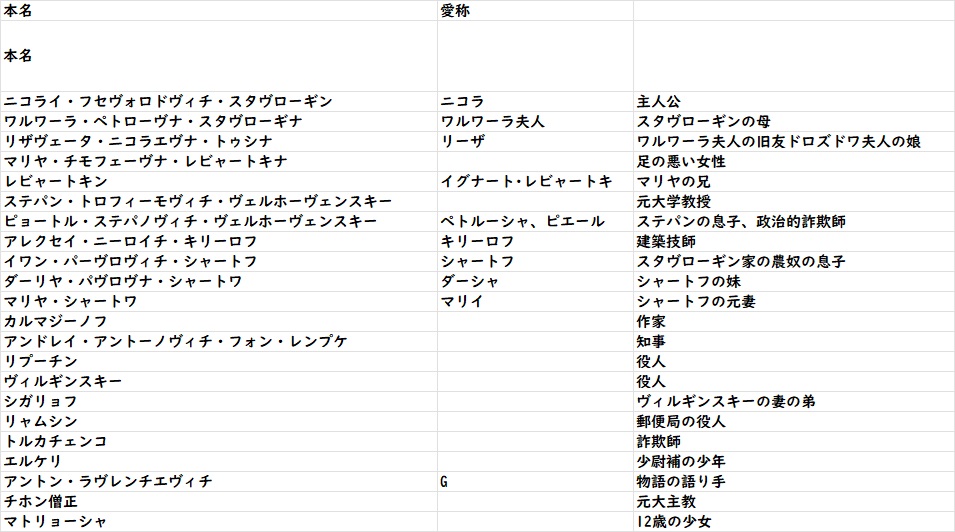

この小説は「わたし(あとで「G」「アントン・ラヴレンチエヴィチ」とわかる)」の一人称で書かれているが、影のようにまったく目立たないうえ、ステパン氏の使い走りになって口や首をあちこちにつっこむ。「ステパンチコヴォ村とその住民」「虐げられた人びと」の「わたし」も影薄かったが、それ以上に本書の「わたし」は存在感がない。

亀山郁夫「謎とき『悪霊』」(新潮選書)によると、ドスト氏はスタヴローギン・ピョートル・シャートフ・キリーロフおよび五人組の革命家たちにロシア語の文法とおりではない破格なロシア語をしゃべらせたり書かせたりしているとのこと。上のようにユーモアを味わうシーンではあるが、西洋かぶれの革命家がロシアという土壌から離れていることを際立たせる手法らしい。重要なことはフランス語になってしまう(フランス語でしかしゃべれない)ステパン氏もそう。

フョードル・ドストエフスキー「悪霊」(新潮文庫)→ https://amzn.to/3WBIxA7 https://amzn.to/3YxIrft

(光文社古典新訳文庫)→ https://amzn.to/3yiZ58e https://amzn.to/4frVgOJ https://amzn.to/4fBNe5J https://amzn.to/3WydPYM

(岩波文庫)→ https://amzn.to/3WCJV5E https://amzn.to/3LRCsLd

亀山郁夫「ドストエフスキー「悪霊」の衝撃」(光文社新書)→ https://amzn.to/3z4XZNP

亀山郁夫「謎とき『悪霊』(新潮選書)→ https://amzn.to/3ziWU4X

2024/11/14 フョードル・ドストエフスキー「悪霊 上」(新潮文庫)第1部3.4 得体のしれないスタヴローギンの友人たちも帰ってくる 1871年に続く