フランス革命で開幕した長いヨーロッパの19世紀をこの本でさらに圧縮しすると、18世紀までの絶対王政がブルジョア・市民などの新しい階層の人々によって民族主義と自由主義の国家に変化していく過程であるといえる。ナポレオンのあと王政、帝政へのバックラッシュが起きたが、ナポレオンという自由主義の伝達者に対抗する運動を行うことが、翻って自国の王政や帝政を打倒する運動に転化する。とはいえ、いちどの運動で国民国家が生まれたわけではない。フランスでは1830年、1848年、1871年に大きな運動が起きたが、つど粉砕され、共和制と王政を何度も後退する。そのような運動がおこる背景には19世紀前半におきた産業革命(ただし地域によってばらつきあり、ドイツでは19世紀後半になってから。ロシアにはさてあったのかしら)による資産の増大と工場労働者の増加がある。税の徴収の不平等、軍事負担の増加、インフレなどで社会不安が悪化、国家の機能と役割が増加した一方で王政では対応しきれない。貨幣経済の浸透、資本主義の広がり、ビジネスのグローバル化などで、国の概念もまた変わってくる(というような経済学の話は本書にはほとんどでてこない)。

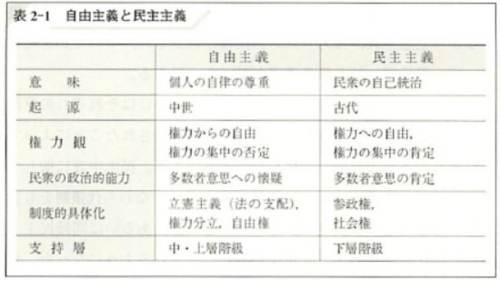

ブルジョア、市民などという新しい階層が生まれてきたものの、政治的な要求、経済的な利得関係はさまざま。そのうえ都市人口が増え、社会格差がひろがり、貧困者・無産者もたくさんいる。彼らの政治要求は大きく二つにわけられる。ひとつは自由主義(リベラリズム)で、もうひとつは民主主義(デモクラシー)。このふたつ(にかぎらず他の政治的主張)は本書中に説明がないので、とても把握が難しい。とりあえず大学生向けの政治学の教科書を参照してみる。

20世紀になって自由主義と民主主義のよいところどりをしよう(しかし実行しようとするととても困難な)「自由民主主義」が主流になった。でも、19世紀をまとめる著者は古典的な自由主義と民主主義を厳密に区別する。そうすると、著者は自由主義に共感を持っている一方で、民主主義には欠陥があると考えているらしい。すなわち、民主主義は大衆の一時的な熱狂やブームに主張が左右され、あまりの理想主義が抑圧や独裁に結び付いてしまう。実際の例は、フランス革命時のジャコバン派による恐怖政治であり、パリの数字の蜂起や暴動でみられた社会主義や共産主義の一揆主義。民主主義のインターナショナリズムは19世紀後半の帝国主義運動で民族主義に敗北したのも問題。19世紀では常に少数者であった民主主義の狂騒、長期的ビジョンの欠落、蜂起失敗後の逃亡の無責任さなどがどうしても許容できなかったと見える(書かれたのは1960年代で、全共闘や全学連の大学闘争の渦中にいたのが、この辛口の評価になるのだろう)。

では自由主義ではどうかであるが、これも1848年のパリ蜂起の後の共和政の失政に問題があるとする。自由主義の国家は国民に自由と改革を与え、国民の製材的要求を先取りする政策を打つべきであるが、それはできなかった。自由主義と民主主義への落胆はルイ・ナポレオンのポピュリズムへの翼賛になる。また、18世紀からのヨーロッパの王政では、王の一族は土地の生まれではなくて、遠くから派遣されるものだった(例外はイギリスとオーストリアとロシアくらいか?)。なので、市民、ブルジョア、民衆が王政に反対するときには必然的にナショナリズムの感情を喚起するようになる。そこで権力からの「自由」が重要になる。本書では強調されなかったが、自由の理想には外部の権力をはねのける(自由の行使には責任を伴う)というモチーフがある。さらには、人間の権利を拡張する運動でもあったことを想起すること。所有や婚姻、職業選択、公平な裁判を受ける権利などさまざまな人権が王族や貴族や僧侶の一部にしかなかったのを「人間」全体に広げるというモチーフがあった。そこで獲得された権利を実行するのが自由にもなる。この運動の歴史を知らないと「自由」の意味するところがあいまいになる(古くは13世紀のマグナ・カルタから始まる人権獲得の歴史では「人間」の範囲はとても狭かった。それを拡張する運動は20世紀にも、21世紀にも続いている)。

さまざまに行き過ぎはその後の保守的な立憲政治(と官僚制)で安定するのだが、そのときには隣国と帝国主義戦争を起こす。内乱と戦争が交互に行われる、とても不安定な時代をヨーロッパはすごしていた。

このように19世紀のヨーロッパは絶対王政に変わるさまざまな政治体制の実験場となったのだが、軍事独裁と共和政と民主主義のあいいれないやり方を不安定に行き来し、堅実で強固な体制を作りえなかったとする。そのかわり外へは帝国主義となって植民地を獲得し、征服と伝導で収奪したものの、それは20世紀に戦争と革命の火種を残すことになる。

自分の趣味や興味(おもにクラシック音楽)のせいもあって、この世紀へ関心はあったのだが、著者の政治的主張の評価に理解と納得ができず、うわっつらの読書になってしまった。別の本で補完することにしよう。この本を読んでよくわからなかったのは、なぜ18世紀にはヨーロッパを強くけん制していたトルコが没落したのか、いつからヨーロッパがトルコやイスラムを見くびるようになったのか、定期的な不況や恐慌、インフレにどのような経済政策をしていたのか、など。あわせて帝国主義戦争の様相は三国志や日本の戦国時代のようでもあるのだが、どうして統合や天下一統に向かわなかったのか。ナポレオンやビスマルクの統一の野望は全力で粉砕されたが、それに代わる統合の力がなぜ起きなかったのか。ここは興味があるが、本書ではよくわからない。

今西錦司「世界の歴史01 人類の誕生」(河出文庫)→ https://amzn.to/3x3KZX6

岸本通夫/伴康哉/富村伝「世界の歴史02 古代オリエント」(河出文庫)→ https://amzn.to/4aquG5a

貝塚茂樹「世界の歴史03 中国のあけぼの」(河出文庫)→ https://amzn.to/43Ayhv5

村田数之亮/衣笠茂「世界の歴史04 ギリシャ」(河出文庫)→ https://amzn.to/3VzGDkW

弓削達「世界の歴史05 ローマ帝国とキリスト教」(河出文庫)→ https://amzn.to/3IQ6s8C

佐藤圭四朗「世界の歴史06 古代インド」(河出文庫)→ https://amzn.to/3TBcOxJ

宮崎市定「世界の歴史07 大唐帝国」(河出文庫)→ https://amzn.to/43AUycw

前嶋信次「世界の歴史08 イスラム世界」(河出文庫)→ https://amzn.to/43wLiWC

鯖田豊之「世界の歴史09 ヨーロッパ中世」(河出文庫)→ https://amzn.to/3TRElfK

羽田明/間野栄二/山田信夫/小中仲男「世界の歴史10 西域」(河出文庫)→ https://amzn.to/3TzlwMR

愛宕松男「世界の歴史11 アジアの征服王朝」(河出文庫)→ https://amzn.to/3TB3c5Y

会田雄次「世界の歴史12 ルネサンス」(河出文庫)→ https://amzn.to/3TwRHN0

今井宏「世界の歴史13 絶対君主の時代」(河出文庫)→ https://amzn.to/4asVbqv

三田村泰助「世界の歴史14 明と清」(河出文庫)→ https://amzn.to/4a8mW8c

河野健二「世界の歴史15 フランス革命」(河出文庫)→ https://amzn.to/4aquMd2

岩間徹「世界の歴史16 ヨーロッパの栄光」(河出文庫)→ https://amzn.to/4anRCm9

今津晃「世界の歴史17 アメリカ大陸の明暗」(河出文庫)→ https://amzn.to/3TvKUDm

河部利夫「世界の歴史18 東南アジア」(河出文庫)→ https://amzn.to/43AkXHg

岩村忍 他「世界の歴史19 インドと中近東」(河出文庫)→ https://amzn.to/3TQaunH

市古宙二「世界の歴史20 中国の近代」(河出文庫)→ https://amzn.to/3TvNZDb

中山治一「世界の歴史21 帝国主義の開幕」(河出文庫)→ https://amzn.to/4a8mUgA

松田道雄「世界の歴史22 ロシアの革命」(河出文庫)→ https://amzn.to/3TROxEQ

上山春平/三宅正樹「世界の歴史23 第2次世界大戦」(河出文庫)→ https://amzn.to/3x73j1D

桑原武夫「世界の歴史24 戦後の世界」(河出文庫)→ https://amzn.to/4a5l3Jx