2024/08/22 江川卓「ドストエフスキー」(岩波新書)-1 「日本になじみのないロシアの神話や民俗」を知ることでドスト氏の小説を新しく読み解こう。 1984年の続き

怒涛の如く発見が続くぞ。メモすることがたくさん。思わず小説を確かめたくなること必定。

(ということは、本書を読む前にドストエフスキーの主要作品、特に長編はすべて、を読んでいなければならない。ドスト氏の小説を読む前に読んでもいいけど、主要作品を読んでから、本書を読み直そう。)

Ⅱ ロシアの土壌、ロシアの神々

悪霊: 悪霊とは何か。ここでは、福音書(ルカ8・32~36)の引用、無神論革命思想(ドスト氏はフーリエらの社会主義をそう見ていた)、ロシアの異教の神々、近代的知性が該当する(これだけ多様な意味づけをしているから前二つだけと読んではダメなんだな)。ピョートルの反権威主義はロシア的で、ことにロシア民話における桃太郎である「イワン皇子」を待望するところ(この説明を読んで「イワン皇子」の意味をようやく了解した)。ペテルブルク時代のスタヴローギンは「悪霊軍団」を統率するサタンじみていて、神に挑戦していて、それに持ちこらえられると思い込んでいた(ああ、この文脈でようやくスタヴローギンがラスコーリニコフの直系にあると納得)。しかし少女の凌辱はその思い上がりを打ち砕く。告白を聞いたチホンは、スタヴローギンはサタンではなくただの滑稽な僭称者であると洞察した。

白痴: タイトルidiotはロシア語では、おばかさん、聖痴愚(神がかり、神の使いなど)、不具者(とくに身体障碍による)を指している。キリスト教で「おばかさん」の系譜は、ペテロ-聖フランチェスコ-14世紀ロシアのユロージヴィ(行者)をたどれる。ムイシュキンはキリストになぞらえられているが、同時に滑稽(登場時の服装はイタリア風でロシアには寒すぎる。なのでロゴージンらは笑った)。後半には、ドン・キホーテやプーシキンの「貧しき騎士」になぞらえられるようになる。

分離派セクト: 17世紀後半にロシア正教が教会改革を行ったが、旧い典礼に固執する人々がいた。それが分離派であり、19世紀半ばにはさまざまな分派(セクト)が作られていた。ドスト氏は監獄で分離派に関心を持ち(「死の家の記録」)、小説に登場させている。「罪と罰」のリザヴェータ、「白痴」のロゴージン、「カラマーゾフの兄弟」のスメルジャコフなど。分離派では苦難は栄光とされていて、すすんで苦痛を受けることを選ぶ人がいた。「罪と罰」でラスコーリニコフに代わってウソの自白をするペンキ職人ミコールカなど。

(このふたつをみると、多くの男性主人公が身体障碍を持つ女性と結婚したがるのは単純な憐憫や性癖とみるのはダメで、宗教的な意識からでもあるのかも。ラスコーリニコフ、スタヴローギン、アリョーシャなど。)

巡礼の歌: 「罪と罰」でラスコーリニコフはポリフィーリと会う前に「ラザロを歌う(=泣き落としをするルカ16・19~31)」と思っていたら、ポリフィーリが「ラザロ(の復活)を信じるかと言われ、帰宅後ソーニャにラザロの復活(ルカ)を読んでもらう。ラザロの勘違いはラスコーリニコフを追い詰めていく。さて、ユロージヴィ行者は巡礼の際に復活のほうのラザロの歌を好んで歌っていた。ユロージヴィになるのは身体障碍を持つ人で、人間の仲間入りできない人たちだった。ラザロは、ラスコーリニコフがソーニャとともに人間の仲間入りできないと考えるきっかけのひとつ。ドスト氏は被差別者に敏感(しかし他民族には差別意識あり)。

異界とのふれあい: ドスト氏の小説のキャラには幽霊をみたり夢を見たりする男がたくさんいる。ラスコーリニコフ、スヴィドリガイロフ、スタヴローギン、イッポリート、イワン・カラマーゾフら。リアルの存在感は希薄で、死者に存在感を持つ異界感覚があった。当時のロシアでは譫妄症はアルコール中毒を指していた。小説では飲酒しないイワンは隠れて飲んでいたのか?

Ⅲ 小説をまねる現実

・ことに「悪霊」「カラマーゾフの兄弟」は現実の事件をモデルにしているが、のちに小説をまねるような事件や出来事があった。ドスト氏の先見性を説明するときによくでてくる。皇帝暗殺、セクト内リンチ、集団示威からの動乱など。ロシアの社会主義者やインテリは民衆に希望を託しながら恐怖を感じている。ラスコーリニコフのように知識人が民衆を指導すると思っているが、あるところでは民衆が主導権を持ち知識人を乗り越えてしまう。ドスト氏は社会主義や資本主義のユートピアは嫌うが、兄弟愛の世界は夢見ている。

・「白痴」の主題は「美」ではなく、その肉化である女性。さまざまな三角関係があるが中心にいるのは童貞でおそらく肉体的欠陥を持つムイシュキン。彼はキリストに模せられるが、イエスは女性を愛したのではないか。十字架刑を見て遺体を引き取ったマグダラのマリヤがその人。ドスト氏はマグダラのマリアに関心があり、女性キャラにマグダラのマリアを重ねている。ソーニャとグルーシェンカ。ドスト氏も女性原理を持っているがとても観念的で、具体的なキャラもそうなってしまう。ドスト氏の小説は女性的なものを求め続けながら、ついに果たし得なかった男性たちの物語。カップルになったのはラスコーリニコフとソーニャのみ(もうひとつ妹ドゥーニャとラズミーヒンも結婚してハッピーエンド)。

(Ⅲ章はのちの「謎とき」本でもっと詳しく語られるので、そちらも参照すること。江川卓が「謎とき『悪霊』」を書かなかったのは痛恨事。現行本よりもっと読みでのあるものになったはず。)

ドスト氏のテキストを読み込んでいくと、彼の文体が「悪文」という従来の評価は覆される。どころか、

「これは、無意味なデテールや無駄な言葉が、ほとんど皆無に近い、驚嘆すべきテキストなのだ。文字どおり一つ一つの言葉、 その多義的な意味と文体の背後に、神話、フォークロア、 古今の文学、時事問題にいたる、広大な地平の存在が実感できる。(P211)」

ドスト氏の小説を発表当時のロシア人が読んだように読むのだね。その広大な地平をかいま見たのが本書。

読書がはかばかしく進まなかったのは、指摘があるたびにそうだったっけと小説を参照したり(自分のサマリーと感想を確認したり)、関連書籍を購入する手続きを取っていたから。ドスト氏の小説だけでなく、プーシキンやゴーゴリ、レールモントフ、チェルヌイシェフスキーなんかを再読しないといけない、前回の読みは浅はかだったと思わさせられるのだ。そういう行動に誘うのが優れた批評で評論なのだろう。この人はもっとドスト氏に関する本を若いうちに書いてほしかった。

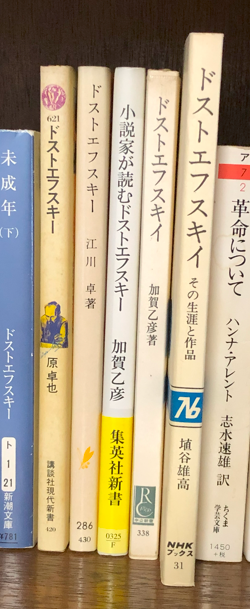

原卓也「ドストエフスキー」(講談社現代新書→ https://amzn.to/3WT2Pq8

埴谷雄高「ドストエフスキイ」(NHKブックス)→ https://amzn.to/3YE2rxn

加賀乙彦「ドストエフスキイ」(中公新書)→ https://amzn.to/3AcFWW1

加賀乙彦「小説家が読むドストエフスキー」(集英社文庫)→ https://amzn.to/4frVntD

松本健一「ドストエフスキーと日本人」レグルス文庫→ https://amzn.to/4c9XyiF https://amzn.to/46EloSy

江川卓「ドストエフスキー」(岩波新書)→ https://amzn.to/4drnGGw

中村健之介「永遠のドストエフスキー」(中公新書)→ https://amzn.to/4dxGDHG