2024/10/31 フョードル・ドストエフスキー「悪霊 下」(新潮文庫)第3部1.2 酔狂な祭りと炎上。陰謀がひそかに進行し、滑稽な人たちは間抜けぶりをさらずはめになる 1871年の続き

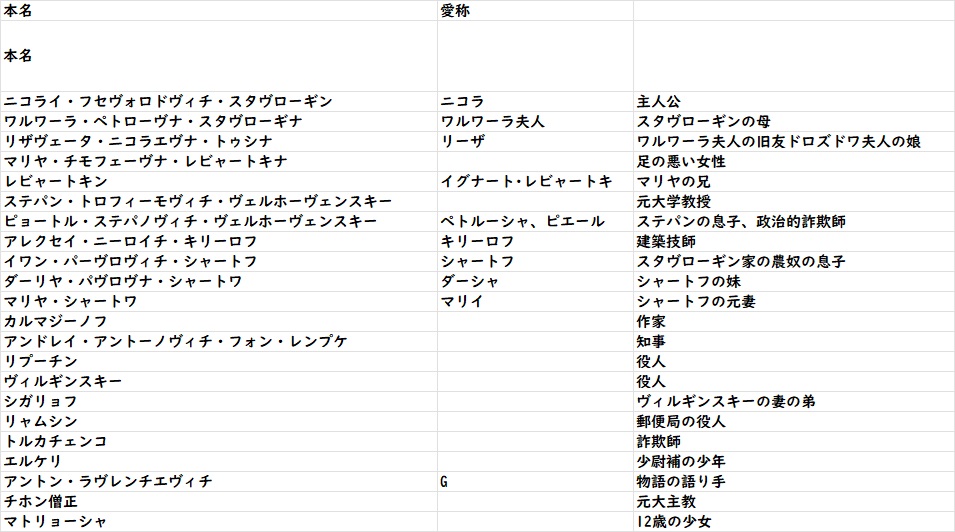

親の世代がコンメディア・デ・ラルテのストックキャラだとすると、子の世代は少しシリアス。でも滑稽な性格付は残っている。多くのキャラは「罪と罰」のラスコーリニコフをさまざまに戯画化したもの。なので、ラスコーリニコフの問題を継承していて、彼が考えたりぶちあったりした問題をもう一度繰り返すことにな。そこで「一度目は悲劇、二度目は喜劇」という格言を思い出す。ラスコーリニコフには彼を気にかけ、生の喜びをしめす人がたくさんいたのに、あいにく「悪霊」のキャラにはどこにも誰もいない。「罪と罰」に出てきたシーンとよく似たシーンで同じような会話をするが、二番煎じのパロディになってしまう。彼らはシェイクスピアの悲劇のキャラ同様に自滅するしかない。

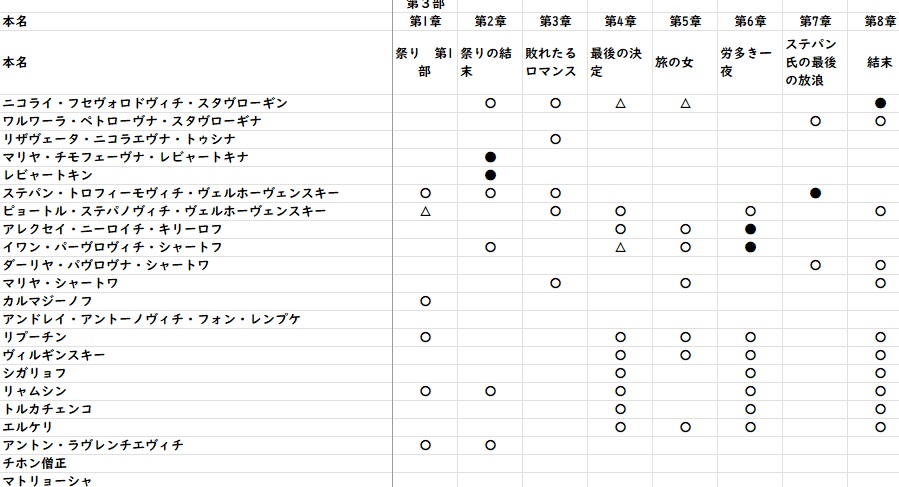

第3章 敗れたるロマンス ・・・ スタヴローギンは自宅でリザヴェータと一緒に火事を見ていた(ということはレビャートキン兄妹のできごとをまだ知らない)。久しぶりに会話ができるのでスタヴローギンは興奮している。リザヴェータに「きみはぼくを捨てやしない」と、愛の復活を願う。しかしリザヴェータは「きょうあなたのそばを去っていく」「あなたには何か恐ろしい汚れた血にまみれたものがあって、そのくせおそろしく滑稽に見える」「あなたの看護婦にはならない」とそっけない。

(ソーニャはラスコーリニコフに「あなたを捨てない」といったのに、上流階級のリザヴェータは「あなたのそばを去っていく」と突き放す。その理由はリザヴェータはとても的確にスタヴローギンの内面を透視してしまっているから。われわれ読者は「スタヴローギンの告白」を読んでようやく彼の内面を知るのであるが、リザヴェータは付き合いの中で把握してしまった。スタヴローギンは母の無関心にあり、マリヤを亡くし、リザヴェータに振られてしまうが、救済しようとする女性はついに現れなかった。淫蕩と好色の日々の代償は大きい。これではいつまでもマトリョーシャの幽霊を見続けなければなるまい。)(ソーニャは聖痴愚リザヴェータを通じてラスコーリニコフの犯罪の関係者にあったので、ラスコーリニコフの自白を引き出すことができた。でも、「悪霊」のリザヴェータにとってスタヴローギンの過去の犯罪は自分に何の関係もないので、スタヴローギンの自白を引き出せず、聞いたところで嫌悪を示すだけだろう。こちらのアプローチでも、スタヴローギンを引き受ける可能性、「看護婦」になる可能性はないのだった。まるで「罪と罰」のパロディであるかのような一章。)

ピョートルがぶしつけに入ってくる。レビャートキン兄妹殺害が発覚した。街ではスタヴローギンの仕業という噂が立っている。マヴリーキーがリザヴェータを待っている。と報告し、ピストルを見せつける。会話を聞いたリザヴェータが来て、スタヴローギンに罪があるのかないのかハッキリするよう詰めよる。スタヴローギンは、殺さなかったが知っていて止めなかったと答える。リザヴェータが出て行ったあと、スタヴローギンはピョートルに「仕方がない、殺せ」という(リザヴェータを?マヴリーキーを?別の誰かを?)。

(町に帰ってからのスタヴローギンは機会に応じて対応するだけで、守備的な行動になっている。すでに帰郷前に彼の心は折れていて、闘争するつもりはなくなっていたのかもしれない。)

外に出たリザヴェータは泥の中で転び、マヴリーキーが助け起こして復縁。火事の現場に行く途中、雨の中彷徨うステパン氏と会う。火事の現場で、リザヴェータが暴漢に襲撃され昏倒する。

(泥まみれの服で上流階級の婦人と紳士が抱き合うのはアクションコメディだなあ。雨の中を失意の老人がほっつき歩くというのはシェイクスピアの「リア王」の模倣。威厳もない老人がリア王の真似をするというパロディになっている。情景は悲惨なのに、とぼけた滑稽さがある。最後の暴行はポピュリズムによるもの。この後明らかになると思うが、スタヴローギン関与のうわさにはピョートルが関与しているだろう。スタヴローギンを地下に潜行させるためには、本人が進んで身を隠す理由を作らなければならない。)

第4章 最後の決定 ・・・ スタヴローギンは汽車でペテルブルクに行ってしまった。ピョートルは五人組(リプーチン、ヴィルギンスキー、シガリョフ、リャムシン、トルカチェンコ)を招集して会議。五人組はピョートルの「指導」に大きな不満をもっていたが、ピョートルは全員検挙される、それはシャートフの密告のせい。そこでシャートフ暗殺を決行する、キリーロフに遺書を書かせて自殺させ責任を押し付ける。これに背くと地の果てまで追いかけると脅す。この計画が真実であることを示すために、リプーチンを伴ってキリーロフを尋ね、決心を確認する。キリーロフは憎悪を浮かべるが、ピョートルの「思想が君を呑んだ」という指摘に動揺する。フュージカが台所で飯を食っているのを見てなじるが、フュージカは逆襲してピョートルを殴り倒す。逃げ出したフュージカは翌日頭を割られた死体として見つかった。亡命を考えていたリプーチンはおののいて、計画の集合場所に行く。

(陰謀家ピョートルの暗躍。ピョートルは街のうわさでは「頭に穴のあいたおしゃべり大学生」であり、フェージカはスタヴローギンの傀儡でありエピゴーネンであると喝破する。以前の章でスタヴローギンにリーダーになってくれと懇願するくらいに、彼のカリスマ性に依存している。ピョートルは五人組を使ってさまざまな噂を広め、シャブグリーン工場の労働者をテロの実行者になるようオルグさせ、放火を使嗾した。それが警察の追及が厳しくなると、五人組が足手まといになる。そこでシャートフ暗殺とキリーロフの自殺を提案し、それを警察に密告することで自分の保全を図った。彼は他人を手段にするだけで、承認欲求と自己保身だけ死か考慮することがない。そこも全体主義運動の幹部にふさわしい心根のいやしさが見える。)

(この「会議」の特長は民主的に行われていること。各自が自分の主張を自由に述べ、批判することも自由である。ピョートルの提案は多数決に諮られ、各自が自分の意思に基づいて集団の行動が決定される。この手続きには不備はない。「五人組」は民主的に首領格であるピョートルの意思を全員の意思にした。こうなるのは、組織や集団が民主主義で運営されているからだ。各人は自分の権利の一部を組織に譲渡する代わりに、組織に自分の意思が反映されることを要求する。これがルソーの社会契約である。この手続きが繰り返し行われると、組織の意思は自分の意思と同一になる。構成員全員が組織の意思(一般意思)と自分の意思に差異も齟齬もない状態になると、構成員は組織の決定を自分の意思として実行するようになる。外から見ると自発的に隷従・服従しているようにみえる(まるで「悪霊」が各人の身体を乗っ取ってしまったかのように)が、組織の内部では民主主義がどこまでも貫徹しているのだ。民主主義を徹底すると、全体主義と見分けがつかない。と言うか全体主義運動は民主主義的に運営されるのだ。

自発的な隷従や服従にある人たちは、組織が認定した「敵」や「陰謀団」には厳しく当たる。迫害や虐殺もいとわない。そうすることが組織を守る善であり「正義」であるから(かっこ付きにしたのはそれは正義そのものではないので)。「五人組」がこのあとシャートフ暗殺にいたる過程に最も近しいのは、

2013/11/06 アナトール・フランス「神々は渇く」(岩波文庫)。この小説のキャラである元画家の裁判官も、「五人組」と同じ行動性向の持ち主だ。)

ドスト氏の小説では、キャラたちは嫌なもの、憎むものにたいして「〇〇なんかペッペだ」と悪態をつく。ぺっぺは唾吐きの擬音なのだろう。この意味がよくわからないが、本書を読んでなんとなくわかった。どうやらロシアでは唾を吐くことは相手に対する最大の侮辱であるようだ。邦訳するとこどもの癇癪のように聞こえる言葉がとても強い意味をもっている。

フョードル・ドストエフスキー「悪霊」(新潮文庫)→ https://amzn.to/3WBIxA7 https://amzn.to/3YxIrft

(光文社古典新訳文庫)→ https://amzn.to/3yiZ58e https://amzn.to/4frVgOJ https://amzn.to/4fBNe5J https://amzn.to/3WydPYM

(岩波文庫)→ https://amzn.to/3WCJV5E https://amzn.to/3LRCsLd

亀山郁夫「ドストエフスキー「悪霊」の衝撃」(光文社新書)→ https://amzn.to/3z4XZNP

亀山郁夫「謎とき『悪霊』(新潮選書)→ https://amzn.to/3ziWU4X

2024/10/28 フョードル・ドストエフスキー「悪霊 下」(新潮文庫)第3部5 シャートフとキリーロフの「トンチンカンなユーモア」 1871年に続く