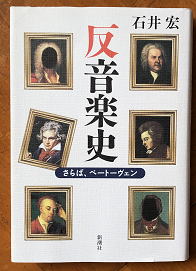

2023/03/24 石井宏「反音楽史 さらば、ベートーヴェン」(新潮社)-1 2004年の続き

交響曲の由来が書いてある。18世紀、教会や宮廷は楽士(無教養なものの集まり)を雇っていたが、教会や宮廷が休暇に入ると彼らの仕事はない。そこで宗教曲を演奏する催しをして入場料を取った。コンサートの始まり。目的は歌手の妙技を聞くこと(著者が言うには声楽の技量は当時のほうが高かったらしい。素人でも2オクターブ、プロは3オクターブ出せたという。最近の古楽専門の歌手はそれくらいの声域を持っているのではないかな。19世紀以降のベル・カントは発声法が異なるから同一基準で評価できるのかどうか)。始まりのガヤ静めのと終わりの客出しのために器楽だけの曲を演奏した。それがシンフォニーの始まり。もとがガヤ静めと客出しなので、第1楽章は静かな序奏があり、終楽章はトゥッティから始まる快活で明るい曲になった。イタリアでは見向きもされなかったが、パリやロンドン、ウィーンなど「田舎」の聴衆から器楽を聞きたいというものが生まれてきた。

(トリビア。コンサートのお目当ては歌手(とくにカストラート)の妙技を聞くこと。彼らの超絶技巧コロラトゥーラを聞くことが無上の楽しみだった。コンサートの楽器にフォーマットが定まり、演奏家が多くなり、演奏技術が開発されると、声の妙技と同じことを楽器でもできるようになる。まずバイオリンがコロラトゥーラの真似をして絶賛を浴びる。すると、コンサート用アリアを楽器に置き換える協奏曲が生まれる。バイオリンの名手が生まれると、聴衆は彼の演奏を聞きに行くようになる。こうして18世紀のコンサートの演目に協奏曲が加わる。ヴィヴァルディやテレマンらが膨大な協奏曲を書いた所以。)

潮流が変わるのは19世紀半ばころから。交響曲全曲が演奏されるようになり、それ目当ての聴衆が生まれた。中心演目はベートーヴェン。ベートーヴェンの高揚と崇高の音楽が規範であり、目標であるとされるようになり、熱烈な賛美者が生まれた(この時代のコンサートは原則として新作か人気作を演奏するもので、古い作品を回顧することはない。なので、特別に人気のある作品以外は再演されなかった。その結果、18世紀の交響曲は忘れられることになる)。

第3部 全てはドイツ人の仕業である ・・・ 18世紀ドイツは後進国であった。商業資本も工業資本もなく、エスニティを同じにする国は多数ありどれも小国。イタリア、イギリスなどの先進国に対して劣等感があり、統一の気分ができる。そこにおいてプロイセンがたち、富国強兵政策で国を大きくしていった。それに影響されたか、ドイツの人々は奇妙なことを考える。国民国家形成の気運とナショナリズムの高揚から、ドイツこそが世界の中心であると思うようになるのである。加えてそれを理論化しようとする。哲学と文芸の運動が起こる。

<参考エントリー>

2015/12/10 ヘルムート・プレスナー「ドイツロマン主義とナチズム」(講談社学術文庫)-1

2015/12/11 ヘルムート・プレスナー「ドイツロマン主義とナチズム」(講談社学術文庫)-2

音楽に関して言うと、哲学の一分野に美学(エステティク)が作られる。様々な価値の中で、美と崇高が最も重要であるというのだ。それを体現する音楽としてベートーヴェンが現れる。彼の音楽に美と崇高が理想的に表現されている。そう考えるものやベートーヴェンのエピゴーネンが生前から、とくに没後に現れる。でも音楽の人気ではベートーヴェンは局地的。ロッシーニやマイアベーアのような全ヨーロッパ的な人気はない。ベートーヴェン自身の音楽や上のように考えるものは劣等感と自己愛がない混ざっていて、尊大・自己中心・自分のための音楽(人気を無視)などが強化されるようになった。

こうしてドイツ中心の音楽美学ができる。その要点は、音楽の価値は、1.形式の徹底(とくにソナタ形式)、2.作曲法、3.作曲者の芸術的意図の重視、4.以上を統括する精神、にあるとする。これらに劣り、歌に重きを置くイタリア音楽はダメである。この考えをまとめたのが、ロベルト・シューマン。ドイツ音楽至上の考えはたとえば以下の本にみられる。

2015/11/02 ロベルト・シューマン「音楽と音楽家」(岩波文庫)

2012/01/02 リヒャルト・ワーグナー「芸術と革命」(岩波文庫)

2017/04/05 エドゥアルド・ハンスリック「音楽美論」(岩波文庫) 1854年

このようなナショナリズムと自国文化賞賛は同時並行で起こるものであるが(まさに明治の日本がそう)、哲学者や音楽評論家のみでは社会を席捲するわけではない。そこには貴族と新興ブルジョワによる文化の世俗化・商業化があった。多くの人の広範な支持があったのであるが、本書にその記述はない。そこで下記エントリーで補完しよう。

小宮正安「モーツァルトを「造った」男」(講談社現代新書)

小宮正安「ヨハン・シュトラウス」(中公新書) 2000年

そうすると、ドイツのディレッタントが上の音楽評価をささえたグループであり、たとえばアドルノがその系譜の終わりにいることがわかる。

2017/04/10 テオドール・アドルノ「ベートーヴェン 音楽の哲学」(作品社)

同じ影響下にあるベートーヴェン理解の例。

2012/11/29 諸井三郎「ベートーベン」(新潮文庫)

ドイツ音楽優位の音楽理論は、音楽の発展や法則などを想定していたので、ヘーゲルの歴史理論やマルクスの史的唯物論などの歴史法則史観と相性がよかった。それも、同じように遅れて国である日本の知識人にはウケがよかったのだろう。

ベートーヴェンに代表される美と崇高の音楽、それを称揚する音楽評論は1800年ころに始まった。

2014/02/19 フォルケル「バッハの生涯と芸術」(岩波文庫) 1802年

強い影響はたとえば日本の丸山真男や五味康祐に、あるいは吉田秀和などにみられる。

中野雄「丸山真男 音楽の対話」(文春新書)

2018/04/20 五味康祐「オーディオ遍歴」(新潮文庫) 1976年

著者はドイツ音楽優位とベートーヴェンを猛烈に批判する。とはいえ、それに対抗する著者の音楽観はあまりおもしろくない。彼が言うのは、人工的・自意識過剰なドイツ音楽より自然な音楽がよい、イデオロギーよりポピュリズム。そういう音楽としてジャズを挙げるが、本書で扱われるジャズは1930年代のビッグバンドやスウィングであって、戦後のジャズがビ・バップだモードだフリーだなどと方法論が先鋭化して分化していったことをみていない。自然や人気などは指標にはなりそうだけど、ドイツ音楽優位を覆すような論拠にはならないのじゃないか(というのは、おれは理屈っぽいので、ドイツ音楽の複雑さや難解さを好むからだ)。

さらに、日本に限る現象かもしれないが、ドイツ音楽優位というのは1980年代半ばころから当の音楽評論家自身がいわなくなってきたのだった。すなわちピリオドアプローチによるバロックやロココの音楽の再評価があったとか、名曲の録音が飽和して秘曲・珍曲・編曲が大量にCDやDVDででたためにクラシック音楽を相対化するようになったとか、器楽や声楽の名人芸を楽しむ人が増えてきたとか。1990年代には昭和30年代生まれの音楽評論家がドイツ音楽をコケにする言説がたくさん出てきたのだった。

上のような新しい音楽のアプローチが起きたことにもあるが、端的には美と崇高を目標として、技法を凝らし精神を高める音楽を150年ほど聞いて飽きたのだ。フルトヴェングラー、カラヤン、アバド、ラトルのベートーヴェンの違いを聞き分けることに飽きたのだ。かわりに、そのような目標や理念を持たない音楽に斬新さを聞き取るようになる。

なので、2004年初出の本書は著者の思惑を裏切って、読者にささらなかったのだ。これが1990年前後に出ていればセンセーショナルだったのに。17-18世紀の音楽事情は知らないことが多かったので、参考になった。そこはおもしろかったです。

著者はこんなこともいう。

「十九世紀に一世を風靡したダーウィンの進化論もメンデルの遺伝法則も、今では通用していない(P339)」

1930年生まれの著者は科学を正しく理解していない。そのうえ、科学の法則が変わったこと(著者が上げた例は誤り)は音楽評価とは関係ない。こういうリテラシーのなさは本書の内容の重要さを損なってしまう。