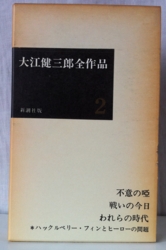

2017/02/10 大江健三郎「われらの時代」(新潮文庫)-1 1959年の続き。

もうひとつの物語が進行する。靖男より若い連中。靖男の弟・滋(16歳)が所属する「アンラッキー・ヤングメン」というジャズトリオ(クラリネット、ピアノ、ドラムという特殊編成)のメンバー。ひとりは高という朝鮮人(朝鮮戦争の体験者で戦後日本にたぶん密入国)で、もうひとりは田谷という16歳の少年。彼らも拘束と孤独を持っているが、靖男よりも感情的。靖男の「遅れてきた」意識はないし、世界との連帯を考えているわけでもない。たんに、肉感的に鬱屈と孤独を持っていて、一方であふれる性欲を抑えられない。身体と感情とそれを取り巻く世界や社会との齟齬が彼らをいらだたせる。望みは大型トラックを所有することというのが、欲望や孤独の由来を彼らが意識できないのをよく表しているではないか。そこで、この未成年たちは、考えるより先に感じ、衝動的に行動する。その結果としての犯罪の数々。

すなわち、右翼の街宣アルバイトをして映画館の中で「あいつをびっくりさせてやろうぜ」の一言で天皇暗殺を謀り、失敗して意気消沈しているところに、高がアメリカ人を絞殺(戦争時代の親友にして同性愛の相手であり、アジア人を侮蔑)。逃げる算段のところで仲間で話がこじれ、手榴弾を前にチキンゲームをして、二人が爆殺。靖男のところに逃げ込むも、警察に追われて、高い窓から逃走しようとして墜落死。彼らのようなアプレゲールの無軌道さ、無節操さ、アンモラルなところがよく出ている。それにしても、彼ら未成年には容赦がないな。

犯罪小説として読むと、ノエル・カレフ「死刑台のエレベーター」1956年にでてくる「実存主義者」の日本版だろうし、同時期にでた石原慎太郎「太陽の季節」1957年他との対抗でもあるだろう。違うのは、若者の背景にある政治や社会の仕組みなどに筆が及んでいるところ。

あわせて、この若者たちの行動が「英雄的」であり得なくなっているのが、敗戦後の状況。すなわち「天皇暗殺」が荒唐無稽なファンタジーにしかならないうえ、路上を走る車に手榴弾を投げつけようとする行為はマルロー「人間の条件」のもっとも印象深いシーンの今日版であるが、日本の3人の若者は滑稽でグロテスクな出来事に遭遇して失敗する。靖男は性交のごとに形而上的な思考にふけるが、女性性器をみてもミラー「北回帰線」のような絶望を感じることができない。解剖学的な単なる器官であって、何らの感興を起こすものではない(かわりに形而上的な思考を誘発するのは自涜。なんとも寒々しいが、それが「現代」的な孤独で憂愁)。マルローやミラーの作はいずれも戦前の小説で、書かれた認識は衝撃的であったが、戦争を挟んだ20年ですっかり世界と社会の様相が変転してしまい、同じ行為がアプレ・ゲールにとっては滑稽で寒々しいことに転じてしまう。個人のできることが限定的になり、英雄になりえなくなった。これも「遅れてきた」意識で見えてくること。

この感想では「遅れてきた青年」の意識に注目したところを書いてきたが、時事問題(朝鮮戦争、アルジェ独立戦争、ナセル大統領の民主化など)や民族問題、風俗(珍しくジャズの固有名、テディ・ウィルソンやアニタ・オデイ、などが頻出)など見るべきところはたくさんある。他の小説でもそうだが、主人公が学生であっても学園生活はほとんど描かれない。むしろ批判的で、人物も無個性。よくある学園小説、青春小説とは正反対のかき方をしているのが特徴。ただ、あまりに詰め込み過ぎで、追いかけるのに苦労するが、読みでのある小説だった。これが23歳(南靖男の年齢)に書かれたとはねえ。すごい技術とたくさんの問題点を持っている若手作家だ。

あまりにさまざまなものを詰め込んだ小説は、そのあとのおよそ5年でさまざまに展開されて、別の小説を産んでいく。「個人的な体験」までの長編はこの「われらの時代」のモチーフを部分的に拡大したもの。主人公たちもここに登場する人たちの性格や行動パターンを引き継いでいる。少しあとに「性的人間」「政治的人間」「犯罪的人間」という小説の方法を発見するが、著者は意識しなくともすでにここに萌芽がある。今回は発表の逆順に読んでいるので、このことに気が付いた。正順に読んでいれば、このあとの作品の感想も変わっただろうが、書き直しは面倒。このままにしますわ。1959年初出。

「われらの時代」は1959年に蔵原惟繕監督によって映画化された。

われらの時代(1959) : 作品情報 - 映画.com

<追記>

靖男は将来とか脱出のきっかけを失って、「おれにとって唯一の《行動》が自殺だ(p267)」と思いながらも、「かれは跳びこまない、かれはおびえて欄干にしがみついてしまう。(略)再びそれを試ふる気力がなくなってしまっていることを認める」ということになる。死が自分の超越性を証明する手段でありながら、そこにむかって「見る前に跳」ぶことはできなかった。たぶん靖男は、なんでもいいから生きている状態を継続することになるだろう。そういう寂しさとか失敗の恥の感覚をもって生きることが予想される。

後の作品では、靖男のアンチテーゼのように「自殺」を実行する人物を描くことになる。複数の人物を思い浮かべることができるが、この主題は論じて気分のいいものではないし、とても観念的になりそうなので、指摘するだけにしておく。